文创产品要真的“文创”才会有价值!

“文创”是当前一个很火的概念,似乎每件产品都要加上“文创”的包装才显得有价值、有品位。在消费升级时代,文创产品出现在人们购买的方方面面,作为文化符号、精神内涵、造型、工艺、营销等的综合体,它需要承载文化精神、体现创新能力,同时具备产品性能。

在将一件产品打上文化标签的时候我们需要思考,这是真的“文创”吗?如何才能打造出兼具历史性与时代性、思想性与观赏性、科学性与艺术性、知识性与通俗性的文创产品?

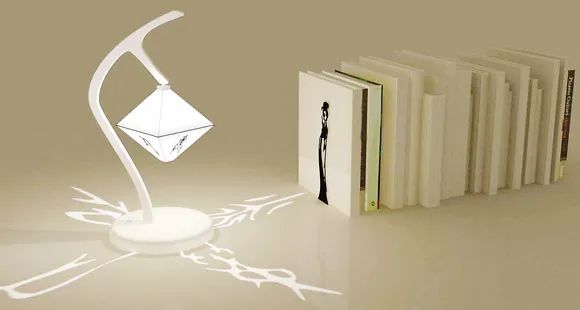

“形式服从情感”使产品附加值增加

“随着物质生活水平的提高,人们越来越热衷于消费‘文化’。”中央美术学院郝凝辉教授说,“在物资极大充裕、信息过载的当下,消费者对‘形式服从功能’的产品多少产生了一些厌倦,而此时,‘形式服从情感’、承载一定文化符号和内涵、能够使一件成本极低的产品附加值增加十几倍甚至几十倍的消费品,更加受到用户的青睐。”

故宫文创设计有七要素——元素性、故事性、传承性、艺术性、知识性、实用性、时尚性,即“文创产品+文创场景+价值理念的传播”。故宫注重文创产品的细节设计和审美风格,注重手工匠艺,讲究材质温度,同时善于制造社会话题、引领社会风潮,让故宫文创产品的使用者引以为荣,愿意打卡分享,增进社交黏性。

“文创1.0版本”就是旅游商品,也就是常见的冰箱贴、钥匙扣、明信片、邮票等,随着设计的加持、包装的提升、IP的涉入等,文化和美学元素的融入使旅游商品概念发生了蝶变。

文创产品,首先一定要有历史性、背景性、故事性,这些内容植入于产品中,与消费者沟通,人家才能与你产生共鸣,如果只是商品的话,就不需要讲这些东西,而文化商品其实并不是百分百的生活必需产品,也不是我们所谓生活日用品,所以就必须要进行引导消费,文化的价值其实就在吸引、促成购买这种行为。

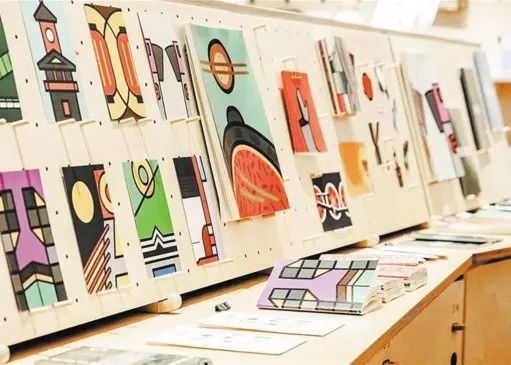

IP是丰富多彩的文化载体

IP(Intellectual Property),意即知识产权,是目前文创领域言必称及的一个概念。以博物馆为例,其IP一般可包括文物藏品的研究成果,博物馆的品牌图像、建筑、陈列设计方案等。纵观国内外博物馆IP开发,主要通过博物馆文化授权来实现,博物馆将拥有的商标、品牌、藏品形象及内容授予被授权者,进而进行文创衍生品的开发、售卖,博物馆按约定获得相应的权利金。

“在IP系统建构的理念中,IP不仅仅是知识产权的简写,更是在承载形象、表达故事和彰显情感的创意生产过程中,成为一种经过市场验证的情感载体,成为一种有故事内容的人格权。”北京大学艺术学院教授、北京大学文化产业研究院副院长向勇指出。

“IP投入打造容易,要经营就要有恒心和随机应变的能力。有些IP因为政策调整、资金链中断、没有找到合适的商业模式等,要么被忘却,要么停更,很可惜但也很常见。”

“把IP想象成一个人就很好理解了,姓名、形象、性格、言行等是立体的、具有独一无二的辨识度,所以才会有你我之分。”广州美术学院副教授梁迪宇说。

文创IP的建构需要将中国文化中的故事、角色、形象等以多元的媒介语言编码完成,在文创产品的跨媒介叙事中,生产者和传播者运用多元化的编码形式,将中国文化故事以多元媒介的方式讲述,为接收者带来一种全景式的文化创意体验。

文创是新生活的时尚创生

虽然国内文创产品越来越丰富多彩,但文创创意与设计服务的载体形态还相对局限,产品品质也未得到保障,很多文创产品的实用性较弱,创意符号与实物载体的融合设计还有很大的提升空间。同质化仍然是不可忽视的问题,文创雪糕火了之后,全国各大景区都在卖雪糕;盲盒火了,博物馆全都热衷于开盲盒。此外,文创跨界成为产品开发的一个重要渠道,但在与食品、日用品等的联合中,往往过于强调“颜值至上”,比如为追求品位和时尚感,将农产品包装成各式各样的小盒子,一些文创月饼盒包装奢侈,这些停留在表面的设计反而造成实际上的浪费。

好的文创产品一定是有历史性、背景性、故事性的,其实现在很多“跨界”或“联名”产品,很大程度上只是外表升级,内涵并没变,因而往往停留在“伴手礼”层面,并不是一个被需要的生活用品或精神消费品。梁迪宇认为,产品是文化的外延、与人打交道的桥梁,只有关注人本身,才有机会做出令人满意的文创产品。

文创产品指依托文化创意与设计服务,以实体化物质为呈现方式的、具有文化内涵和精神消费特性的产品。文化是老传统的价值守护,文创是新生活的时尚创生,但核心还是文化价值。

好的文创,每天都在日常生活中传承文化,这是一种有温度的、可持续的传承方式,文创产品的设计应坚持“人文之心、艺术之眼、科技为体、商业为用”的理念,将无形的文化资源转化成有形的文化产品。