博物馆老饕,文创吃食的口味马虎不得

吃一块怡红院的唐菓子,用味道品红楼人物;含着甜滋滋的棒棒糖,漫步在文物展柜前;尝一尝明宪宗的“年夜饭”,用舌尖读历史……在国家博物馆,有一位美食家——国博(北京)饮食文化有限公司负责人廖飞,圆脸,戴着一副椭圆近视眼镜。自从2018年年底搞起了博物馆美食,他悄悄长胖了至少10斤。

“你尝尝。”采访时,廖飞的开场白不是自我介绍,而是推介美食。他面前摆着一杯刚做好的咖啡,雪白的奶盖上,一朵牡丹拉花开得正艳。“先端起来,闻一闻。”廖飞仿佛一位讲解员,引导观众读懂展品。

这杯普通人十来分钟就能喝完的咖啡,廖飞能品一天,还喜欢拉着同事一起品。他笑着说,博物馆里,浓缩千年,烟火长存。寻准味,难度不仅在于众口难调,还要先读懂文物,才能用味道讲出它的故事,“这个过程,五味俱全。”

即将推出的这款咖啡,是为了配合国博即将开幕的新展览创作的。展览主角是一位京剧大师,唱腔圆润匀称,蕴藉流畅。廖飞说,希望观众喝一口咖啡,也能有绕梁三日的感觉,所以经过数轮海选和试尝,最终他圈定了一款带酒香但不含酒精的豆子。奶盖上的牡丹纹饰也是精心设计的,借花喻人,呈现戏中人物的雍容华贵。

一杯咖啡可算不上大餐,但已如此讲究。廖飞直言:“我是个专业的‘吃货’,对于美食有追求,容不得一点儿差不多。”

2020年夏天,国博推出了文创雪糕。团队有人提建议,一款雪糕造型可以对应多个口味,节约成本也迎合众口。廖飞不同意。理由是,雪糕的造型要贴合文物。大盂鼎是芒果味的,因为青铜器刚做好时就是金色的;东汉击鼓说唱陶俑是巧克力味的,观众一眼就能记住这是个陶土器物;四羊方尊是抹茶味的,和重器存世千年后的色调统一。“小观众或者外国观众可能在展厅里没有看到文物本体,如果吃了一根草莓味的青铜鼎造型雪糕,就会留下错误的印象,这就得不偿失了。”

历史,在舌尖。月亮到地球约38万千米,这不过是一口“月壤蛋糕”到舌尖的距离;一根清乾隆粉彩大吉葫芦壁瓶图案的棒棒糖不足20克,却容下了很多人对清代文化的畅想……最近几年,越来越多观众有机会换个角度走进历史。

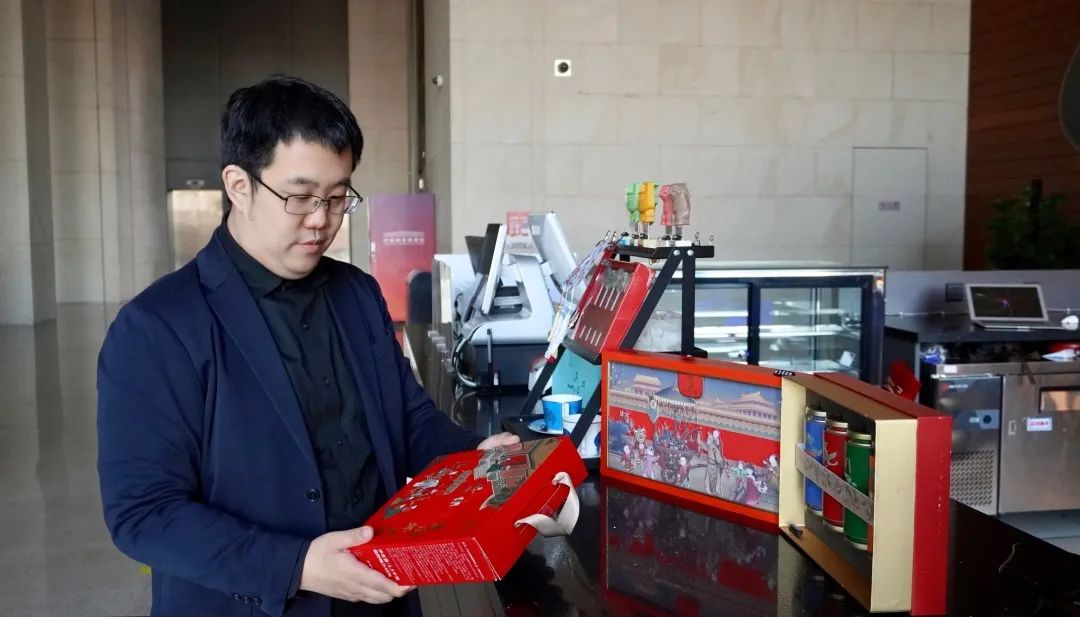

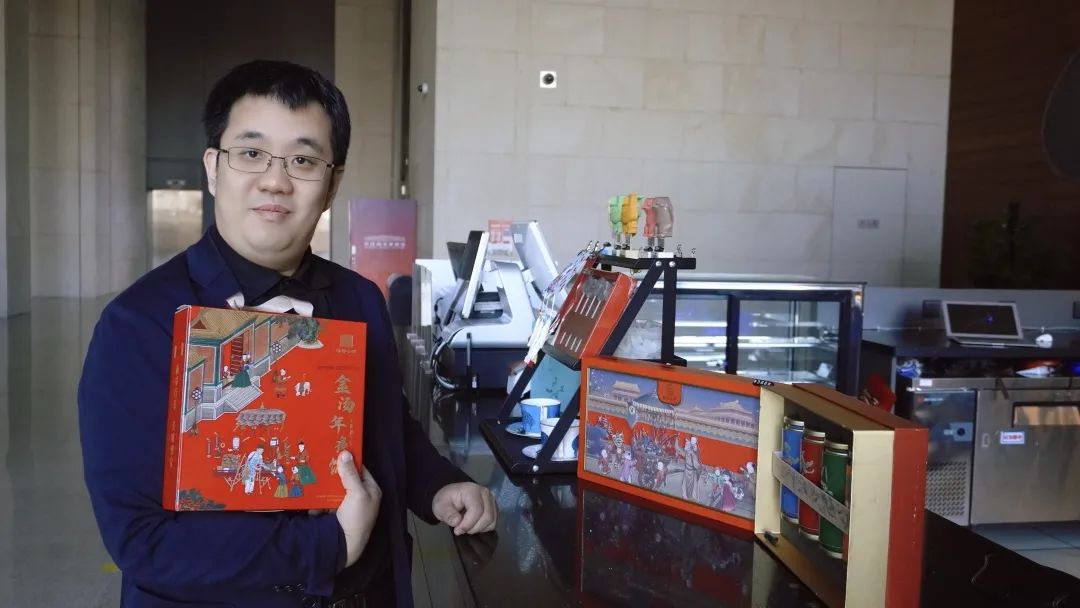

最近,廖飞请了老字号加盟,一起准备一顿有文化的“金汤年夜饭”。“年夜饭”外包装取材国博馆藏《宪宗行乐图》。这幅画描绘了明成化年间宫中过节时热闹的气氛,画卷中包含了看杂技、放爆竹、闹花灯等生动的场景,绘图精美、意趣盎然,是一幅极具写实性的宫廷行乐图。

这顿“年夜饭”什么味?廖飞卖了个关子:“欢迎大家,尝一尝。”

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。