飞入寻常百姓家,故宫文创萌萌哒

雍正肯定想不到,时隔约300年后,形容他的词中,会有一个“萌”字。

2014年8月一篇名为《雍正:感觉自己萌萌哒》的文章在网上爆火,从此开启了故宫文创的辉煌。

“动”起来的雍正,在各式各样的场景中扮演不同身份的人:采菊东篱下的陶渊明、独钓寒江雪的老渔翁等。他还飙出了金句:朕就是这样的汉子。

四处游玩的雍正,和他的文创

但这些不是恶搞,而是让真实的文物——《雍正行乐图》动起来。这册御用宫廷画师绘画的图册把雍正可爱的一面保留了下来。

“朕就是这样的汉子”,也是雍正批阅奏折时的原话。

这时候,很多人忍不住脱口而出《甄嬛传》里著名的台词:你还有多少惊喜是朕不知道的?

故宫博物院微微一笑:还多着呢。

故宫文创文物的二次创作

故宫博物院很会选——年轻人的兴趣点,它拿捏得死死的。

年轻人喜欢调皮的小玩意?

故宫博物院早就推出了一批批的文创产品,把平日接触不到的深宫之内的萌,都挖掘了出来。

年轻人喜欢小猫咪?

故宫博物院贴心地把故宫里居住的猫咪做成小摆件,让这些大门不出二门不迈的小主子,也进入千家万户中。

年轻人喜欢搞怪、以此为乐?

故宫博物院瞄准了矿泉水,和农夫山泉搞了一场限量联名,文案让人忍俊不禁。

对故宫而言,这是一次走近,一次自荐,很幸运的是,年轻人接受了它。

故宫有着两种截然不同的氛围——最古老,又正青春。它是古老的,600年的屹立,沉淀下来的都是文化底蕴;它又是年轻的,能理解年轻人的玩笑。

在前些年,人们眼中更多的,是故宫的朱红高墙、宫阙亭台,是故宫的古色古香、庄严厚重。

底蕴深归深,可故宫就像是传统符号的集合,抽象、宏大、扁平。

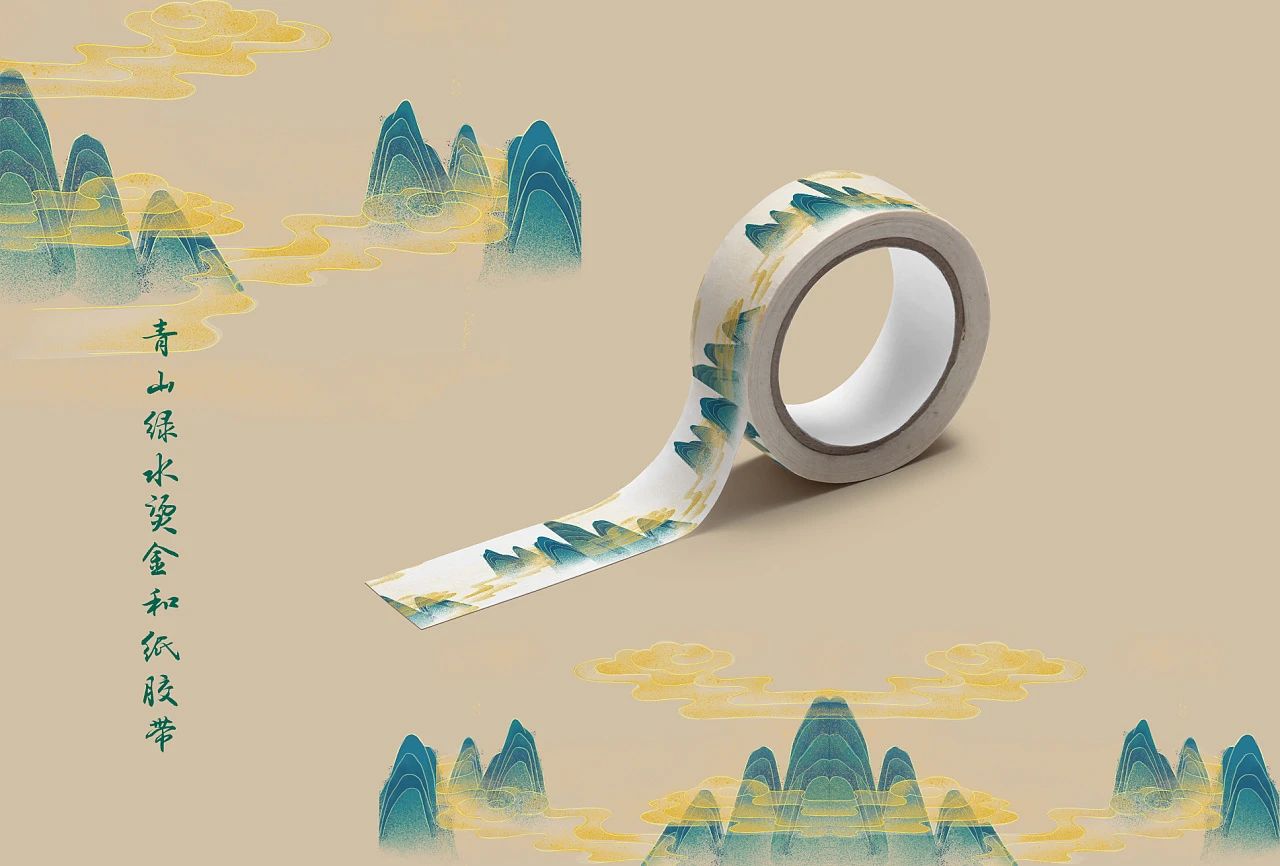

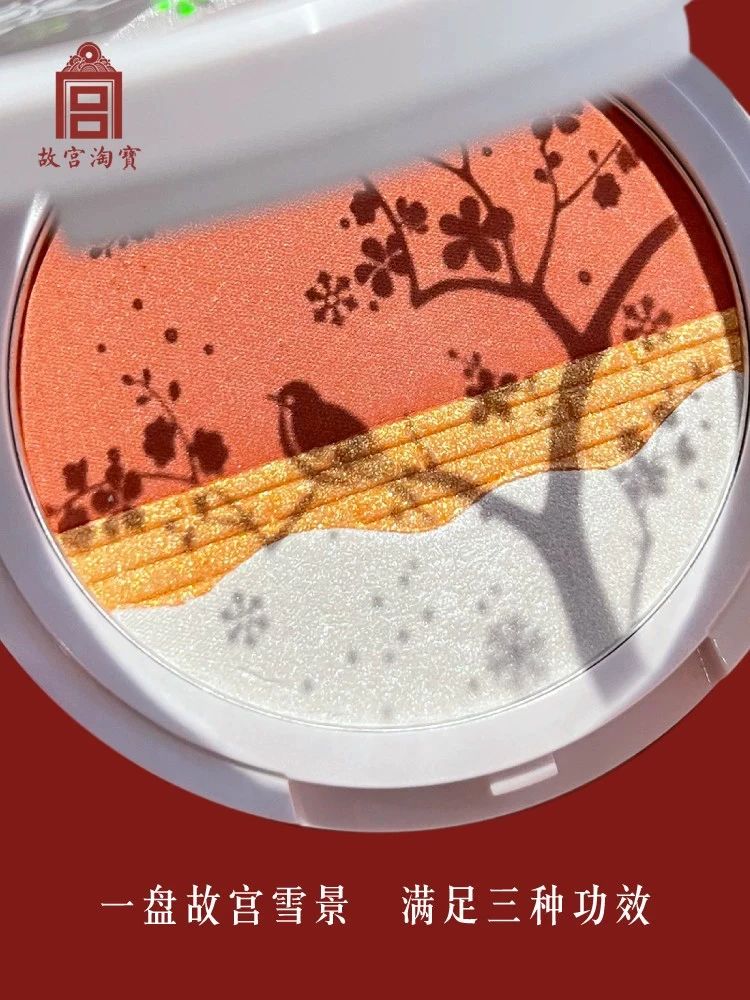

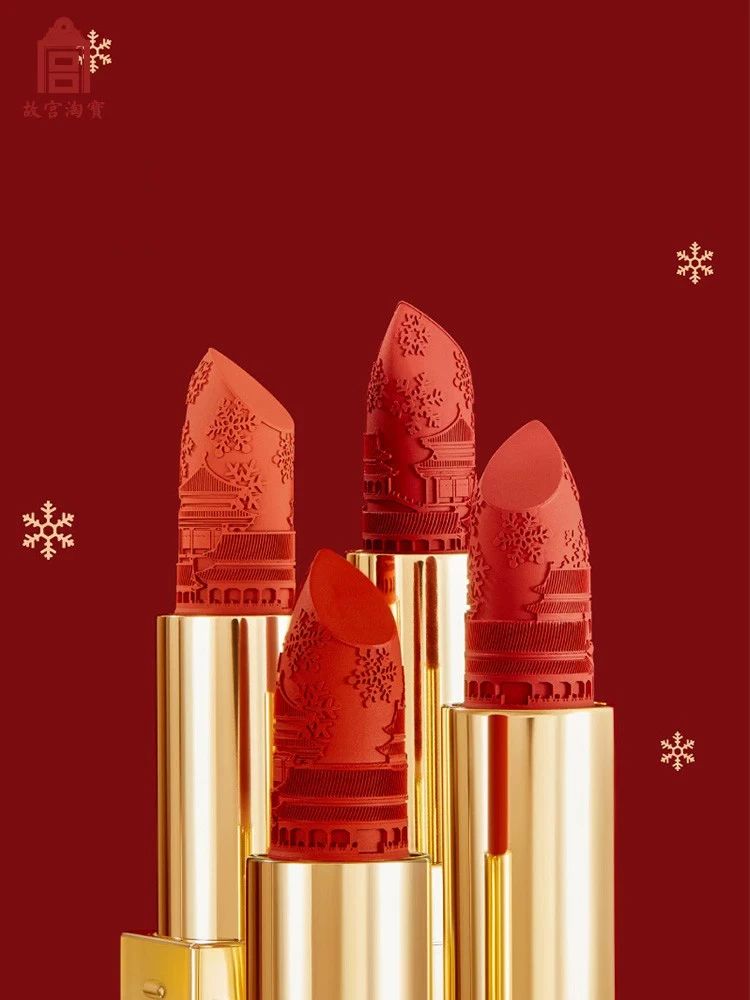

如今,说起故宫,很多人想到的,是比着剪刀手的雍正画像,是屋檐上cos小兽蹲坐的御猫,是国宝色的仙鹤口红,是千里江山形状的尺子。

这些辉煌曾被湮没,故事成了过往。但好在,文创让故宫的辉煌得以复现、故事变得灵动。

故宫博物院前任院长单霁翔曾说过,“故宫是一个活态的生命体,每一件文物都是一段精彩的历史,都记载着曾经的辉煌,每一件文物的背后都有一个个鲜活的灵魂,都有动人的故事。”

人们不好走进来,那故宫就走出去。一个个文创产品像文化宣传大使一样,各自带着自己背后的故事“飞入寻常百姓家”。

这样一来,步步是历史、处处是知识的故宫,就不再“远在天边”,而是“近在眼前”,变得可亲可近。文物,不再是庙堂之上的陌生物件,而是有神态的文创玩意儿。历史,也不再是故纸堆里的上下五千年式宏大叙述,而是鲜活的人、事、物。

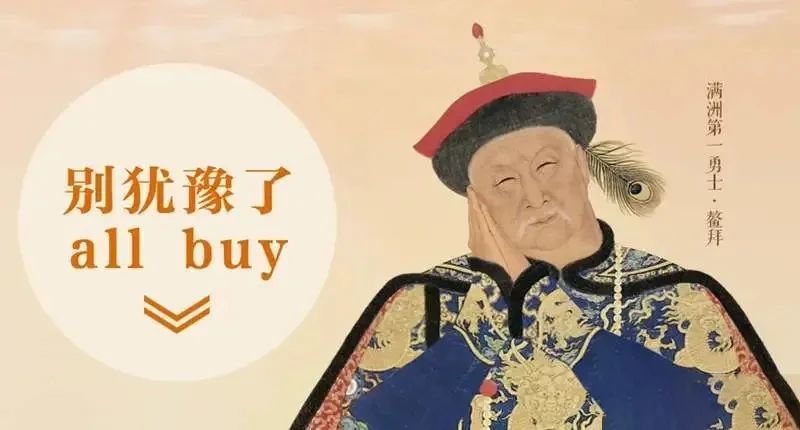

鳌拜=all buy,萌翻一众人

拥有颇具创意的产品,营销自然不能落后。故宫文创除了不同平台的售卖渠道之外,微信公众号、微博等媒体大爆推文也是一次次冲向热搜的利器。

《朕生平不负人》、《够了!朕想静静》、《你们竟敢黑朕?》、《朕是如何把天聊死的》......以讲历史史实之名,行宣传售卖之实的场景化故事化广告贴,不仅让我们重新认识了历史,还因为有趣的故事加强了消费者的购买欲望。

故宫博物院文创”飞入寻常百姓家”,只是个缩影。

博物馆是陈列文物之地,也是民众的大学,承载着知识普及、文化传承的功能。

但同样是“育人”,文创形式跟博物馆终归有别——它构建了情境更丰富、更浓厚的学习氛围,占据潜移默化的非正式学习场景。

而文创的碎片化、场景化特征,玩具的强互动性,与非正式学习需求天然契合。两者结合,能更好地撩拨起人们“寓学于乐”的学习兴致。

学可学,非常学。既然是属于民众的“大学”,那博物馆就得贴近人们、打动人们、吸引人们。博物馆之“博”也因此要博在受众,要群芳众赏,而非孤芳自赏;要接地气,而非悬浮半空。

“融入人民”的“入”也是入眼、入手、入心的“入”。揆诸现实,很多文物就在文创的趣味化呈现下,触发与年轻人的情绪共鸣和情感连接。

正是贴近于时代和民众,让那些深埋在一墙一院一砖一瓦里的历史与文化站在时代的聚光灯下。

若没了这层连接,那些卷轴、书法、折扇、瓷器、青铜器等,只能是一堆零散的符号、呆板的文字,失去了生命力。

某种程度上,活跃在小孩子和青年人们手里的博物馆文创,就是以现代化方式给予了文物新的生命力,让尘土中的历史物件得以重见阳光。