流金溢彩 锦绣华章 | 陕西刺绣巅峰之作:盛唐蹙金绣

一直以来,总有这样一种说法:北方人热情奔放总爱不拘小节,南方人心灵手巧喜欢精雕细琢。南北的固有分割印象中所产生的代表性产物也比比皆是,国粹四大名绣——苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣均属南方地域。在人们的概念中,北方、西北、尤其是一半面积都是黄土高原的陕西,似乎与来自水乡、巧手翻飞的刺绣毫无关系。

看到这里不禁有小伙伴要问,怎么没关系?我们有秦绣!其实秦绣真正意义上也并非陕西传统刺绣的代表,而是上世纪70年代西安市工艺美术工作者对古老民间绣种纳纱绣和穿罗绣进行挖掘、整理、研究出的新绣种。

那么,作为古代丝绸之路起点、曾拥有过汉唐雄风灿烂光辉历史的三秦大地,真的没有自有的传统刺绣吗?皇帝遍地的答案毫无疑问是否定的。

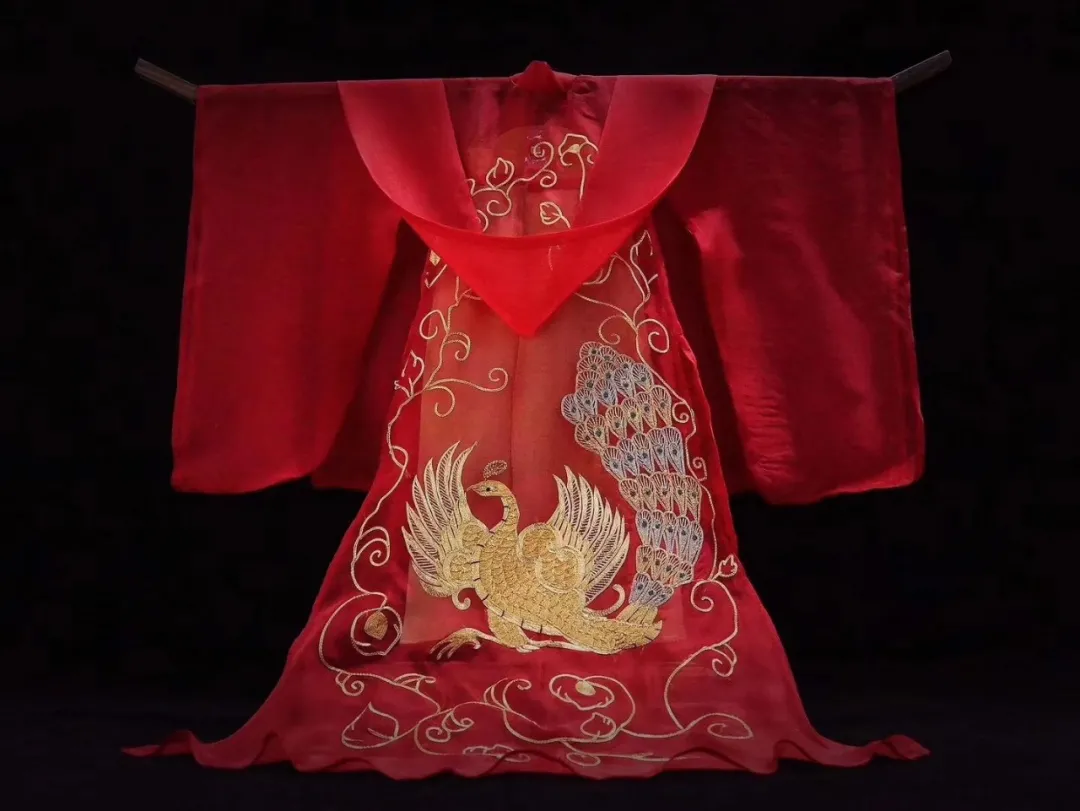

陕西非遗蹙金绣纨扇活化艺术品细节

陕西刺绣代表——盛唐“蹙金绣”

近日,陕西法门寺景区大殿和西安曲江新开门艺术街区两地上演了一场流金溢彩、震撼人心的艺术联展——来自唐代的“蹙金绣”活化展,让每一位现场观众赞不绝口、难以忘怀!按照唐画中活化出的唐代宫廷纨扇、服饰上生动华美的“蹙金绣”,让观展群众首次知道刺绣技艺的巅峰时刻正是发生在华夏大地的北方,这里不仅有刺绣,在唐代,这里的刺绣匠人作品更达到了世界刺绣的顶级水平!

陕西法门寺景区大殿展出现场

西安曲江新开门艺术街区展出现场

“可以这么说,蹙金绣就是陕西刺绣的代表。”“蹙金绣”活化展创作者、汉唐丝织文化遗产研究学者、陕西蹙金绣唯一传承人马倩说到,“十几年前,我去南方学习刺绣技艺,工匠们听说我是陕西人很不以为然,在她们眼里陕西是没有刺绣的。越是学习研究中国的丝绸文化,我就越不服气!陕西明明是有刺绣的,而且就是在伟大的唐代。中国刺绣的巅峰、唐代世界领先的织绣工艺、陕西刺绣的代表就是‘蹙金绣’。”

低调的“蹙金绣”研究者、非遗传承人马倩在西安,把这种千年前的刺绣工艺再现工程研发成功,使其重见天日,并得以继续流芳不绝。

马倩说起刺绣和“蹙金绣”时双目闪亮,“蹙金绣”已经是她生命的一部分。

自2008年开始,马倩便对中国各刺绣种类进行研究,师从陕西武功馨绣创始人计清老师,学习传统刺绣针法技艺。2011年起,侧重于唐代蹙金绣的系统性学术挖掘与研究,并将学术研究结果通过制作实物加以佐证,积攒了一定体量的作品与学术成果。

2019年初,马倩成为陕西唯一的蹙金绣非遗传承人,组建了汉唐丝织文化遗产研究团队。目前,马倩和她的团队以唐代“蹙金绣”研究、活化传承为切入口,致力于振兴陕西刺绣,推动汉唐丝织文化体系的建立和传播。

汉唐丝织文化遗产研究团队

揭开“蹙金绣”的神秘面纱

马倩及团队经过深思熟虑,选择在陕西扶风法门寺景区大殿和西安曲江新开门艺术街区进行唐代“蹙金绣”活化展,就像她的研究一样,依据史实的挖掘展示,才会赋予其严谨的根本。“蹙金绣”与这两个地方都有十分密切的关系。

在唐代的诗词中不仅有大量“蹙金绣”的文字记载,1987年陕西法门寺出土的唐代宫廷丝绸服饰更用实物印证着“蹙金绣”工艺的惊世存在。

美国史密森尼博物馆敦煌绢画《水月观音菩萨像》(局部)与蹙金绣服饰活化艺术品对比图

那么,究竟什么是蹙金绣呢?

“蹙金绣,最早出现在隋代文献中,到唐代成为宫廷刺绣的主要针法:以捻紧的金线做为刺绣线材,使用跨线将金线横向钉于绣地上,形成一种类似皱纹状的线型刺绣结构元工艺。”马倩介绍道。

我们熟悉的杜甫《丽人行》中写到:“三月三日天气新,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。”写的就是安史之乱前夕,杨玉环在曲江春游的情景。

唐开元年间,唐玄宗为了方便自己和杨贵妃前往曲江游览,下令修建了御用夹城,为了这道夹城,在长安城墙增加一个便门,就是“新开门”。“蹙金孔雀银麒麟”,描写的就是唐代顶级宫廷服饰极尽奢华与灿烂的“蹙金绣”,那些华丽衣裳上金线绣的孔雀和银线绣的麒麟做为装饰,与春日佳人游春的美丽景色相映生辉。这是杜甫将唐代织绣工艺“蹙金绣”以文字留世的经典记载。

唐五代时的一些诗词可以佐证,唐时“蹙金绣”用孔雀和麒麟图案者较为普遍。张祜的《太真香囊子》一诗中写到:“蹙金妃子小花囊,销耗胸前结旧香。谁为君王重解得,一生遗恨系心肠。”这首诗描述的人物仍是杨贵妃,她的香囊依旧采用了蹙金绣,佩戴于胸前。可见,蹙金在唐代贵族妇女,尤其是宫廷妇女的服饰中很是流行。

沈从文先生写《中国古代服饰研究》一书时,法门寺“蹙金绣”实物还未见天日,他对唐代蹙金绣也有研究提及:“刺绣除彩绣外,加工技法特突破由西周到两汉延长约千百年的‘锁丝’法,改进为擘丝成细绒进行‘平绒绣’或‘错针绣’,且已流行用金银线平金、盘金及蹙金法。”

唐代蹙金绣服饰活化艺术品细节

正因为蹙金绣匠心独具、组织严密、纹理清楚,在五代出现了用“蹙金结绣”一词形容文章精美与结构严密。五代王定保的《唐摭言海叙不遇》中就有:“赵牧不知何人。大中、咸通中,斅李长吉为短歌,可谓蹙金结绣,而无痕迹。”

而要不是1987年法门寺地宫的勘探,“蹙金绣”这一世界顶级刺绣方法可能就永远存在于文字和后世人们的想象中了……

经考古团队发掘,武则天等皇帝供奉于法门寺地宫的蹙金绣实物出土共五件,分别是绛红罗地蹙金绣袈裟、拜垫、襽(lán,同襕,古代一种上下衣相连的服装)、半臂、案裙,是为捧真身菩萨特制的微形衣物,也是地宫内保存最完好的丝绸织物。这也表明,唐代刺绣除了作为日常的服饰用品外,还服务于宗教。

另外,武则天存世的唯一一件蹙金绣绣裙,也因为金线的稳定性而在千年后让后世一睹芳容,华美如新。

法门寺地宫出土唐代蹙金绣实物

更让人匪夷所思的是,科学家在显微镜下可以发现,法门寺地宫出土的蹙金绣实物上的手工捻金线平均只有0.1毫米,最细的地方仅有0.06毫米,比发丝还要细。而每米金丝线上绕金箔3000多圈,即使是现代的高科技手段,也很难达到这样的工艺水平!

微距下的法门寺文物蹙金绣金线

法门寺地宫出土武则天唯一存世绣裙

由于唐代的经济高度繁荣,社会开放和多元文化的高度融合,使得原本来自西域的金缕线工艺逐渐演变为蹙金绣,在唐代大放光芒。社会如此富足繁华,盛行用金,蹙金绣以金线服务于宫廷贵族,便不足为奇了。作为质地最密、形态最美的一种绣品,蹙金工艺从唐代礼制服饰的角度推敲,无疑是中国历史中第一个概念形象明确的宫廷刺绣。直到宋代,由于黄金匮乏,朝廷方下令禁断。

陕西法门寺地宫出土的蹙金织物让世人看到了真正的唐代宫廷刺绣,这种对黄金与轻薄织物结合运用的喜好,反映了唐代雄厚的经济实力,精湛的工艺水准与奢华的社会气象。随着王朝更迭,宫匠们将技艺带到民间,传承至今,成为中国非物质文化遗产中的一项传统技艺。

唐代《挥扇仕女图》(局部)与蹙金绣纨扇活化艺术品对比图

马倩和她的汉唐丝织文化遗产研究团队,通过对以“蹙金绣”为代表的陕西传统刺绣非遗工艺进行研究发掘、再现以及应用,展现手工刺绣艺术的发展潜力,结合历史文献进行论证与分析,从而对其实现初步的复原、活化、创新。

“蹙金绣工艺在唐代达到了无法超越的水平,足以以‘蹙金绣’之名来定义或代表陕西刺绣,从而让陕西刺绣在中国刺绣的家族中被发现,被关注,被认可,被重视,获得其中重要的一席之地。”马倩坚定地认为,“蹙金绣”是时候让陕西刺绣获得新的滋养与重生了。

做好再现盛世繁华的准备

我国刺绣至少有4000多年的历史,但由于纺织品难以保存,流传后世的刺绣文物较少。据出土资料证实,从西周战国直至汉朝,中国传统丝绸深加工的主要方法只限于锁绣一种(平绣针法也偶有出现,但工艺简单粗糙故不被高等级人群所使用)。直到南北朝期间,佛教的兴盛对刺绣转用于宗教信仰带来很大需求,为了满足艺术要求,刺绣针法在此时有了多种创新,并且在配色、劈绒、套色工艺上同步发展。

但中国人的智慧和创新力,在刺绣工艺上从未懈怠过,唐代刺绣创新的针法有:劈针、平绣抢针、打籽针、蹙金绣等,因其表现力强、色彩应用灵活等特性逐渐替代了传世千年的锁绣。

唐代统治阶级尚文重理的文化氛围,使得文化精神和审美意识得到充分物化。刺绣工艺是贵族追逐奢靡生活的途径之一。特别是将刺绣与金银线绣、宝石珠绣、金泥绘画结合,使唐代服饰越加华美富贵。

有关法门寺地宫的纪录片中这样说道:“中国丝绸工艺发展最为鼎盛当属唐朝,无论产量、品种、还是工艺、质地,唐朝丝绸都饮誉世界。这些用真金纯银镶嵌,有着精巧美丽花纹的丝织品,让人充满对那个智慧而浪漫年代的无限遐想。”

如果说“蹙金绣”技艺代表着刺绣的巅峰,为什么在唐代以后这种技艺就从陕西消失,而却在南方蓬勃起来了呢?

马倩为此解释到,“唐代之前中国织绣业的大局是北强而南弱。商周时代关中地区的宝鸡、铜川桑蚕业极为兴盛。唐代之后,由于天气变化桑蚕业逐渐衰败且北方地区战乱不断,出现历史上第一次大规模北人南迁。随着晋室南迁,大批工匠南下促进了东南地区织绣业的发展,但依然难以与丝织业历史悠久的黄河下游地区相比。唐代安史之乱爆发后,再一次引发北人南下,加之海上丝绸之路的通贸,使得江浙地区的织绣产业逐渐走入自给自足、降低成本、便于通贸的良性循环中。在这样优质的商业大环境下,江南吴越地区的织绣技术迅速得到了提高。”

陕西何家村出土《鎏金鹦鹉纹提梁银壶》与蹙金绣纹样活化对比图

唐代织绣实物的留世资料十分罕见,且多流转于海外,所以研究分析工作的直观性、客观性相对较差。马倩她们的研究工作只能参考唐墓壁画、敦煌壁画、法门寺地宫博物馆、英国大英博物馆、维多利亚阿伯特博物馆、法国吉美博物馆、俄罗斯艾尔米塔什博物馆、日本正仓院、日本法隆寺的书面资料。

“紫红罗地蹙金绣”,——在陕西法门寺景区大殿和西安曲江新开门文化艺术街区进行联展的唐代“蹙金绣”活化展,便是马倩及其研究团队的研究成果展示。

“很多物品都在多样性地向大众传播唐代宫廷装饰纹样的独特魅力。我们将法门寺、敦煌壁画、何家村文物、国外流转唐代文物中的纹样拓出后使用同为宫廷制作工艺的‘蹙金绣’进行再创作,从而让当代人对‘蹙金绣’技艺有更为直观的认识。”马倩说这就是唐代“蹙金绣”活化联展的初衷和内容,“‘回望长安绣成堆’,我们已经做好了再现盛世繁华的准备。”