文物陕西 | 隐藏在十六国墓表背后的血雨腥风

众所周知,西安是13朝古都,但除了周秦汉隋唐之外,剩下10个在这里建都的朝代,并不太为人所知,这其中就包括羌族人姚苌建立的后秦。

后秦所处的时代,是中国历史上最为混乱的十六国时期,少数民族大量涌入中原建立起政权,并如走马灯般轮番登上历史舞台。因为各个政权存续的时间太短,所以留下的能直接确定时代的文物并不多,所以,每当出土有明确纪年的十六国时期文物,都会引起学界的格外关注。

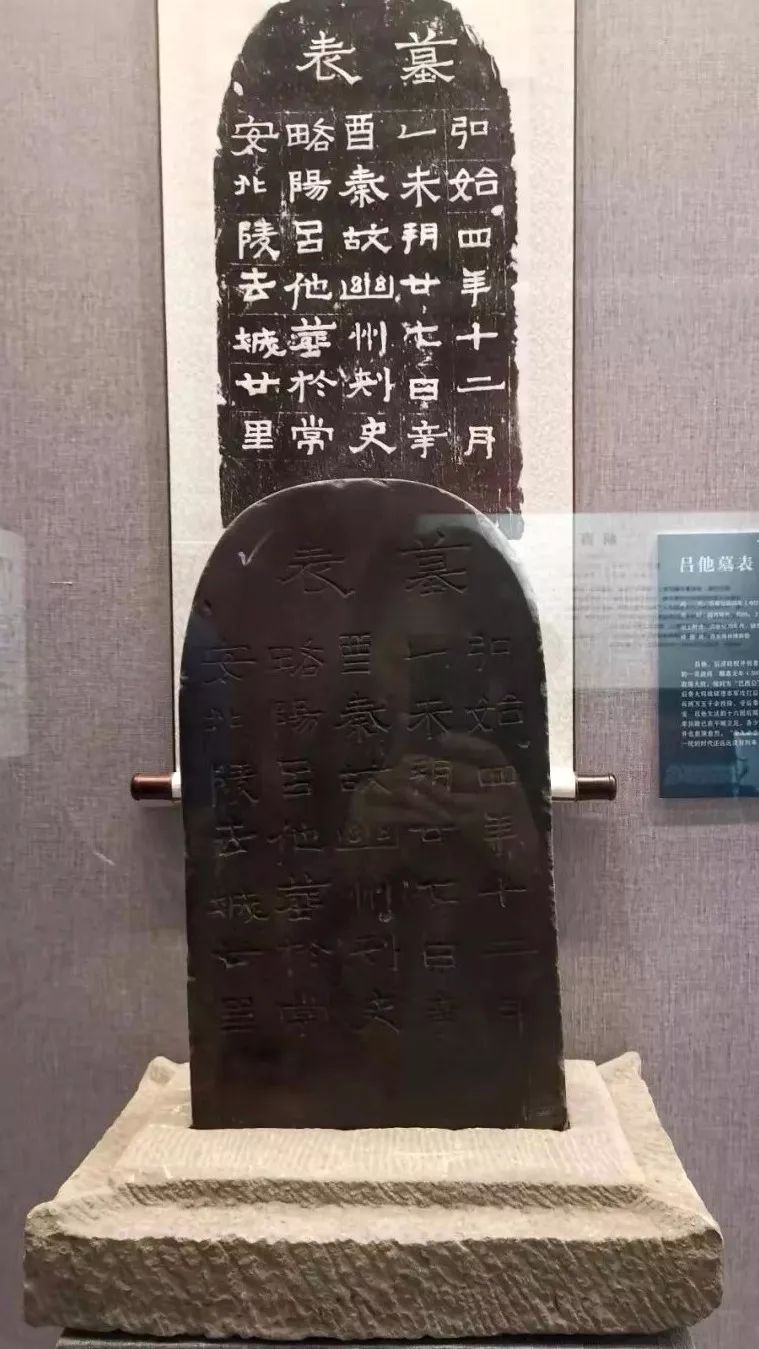

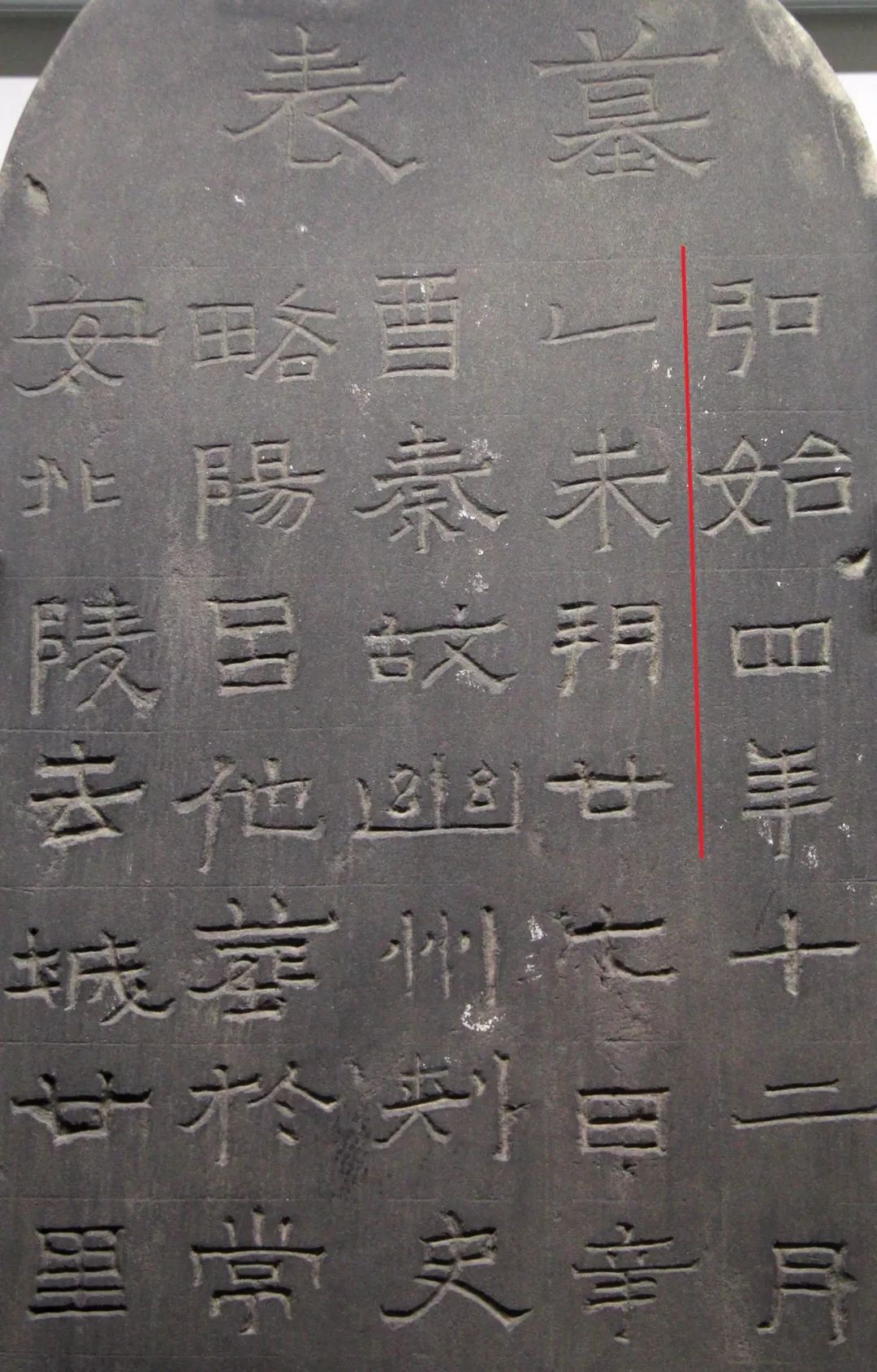

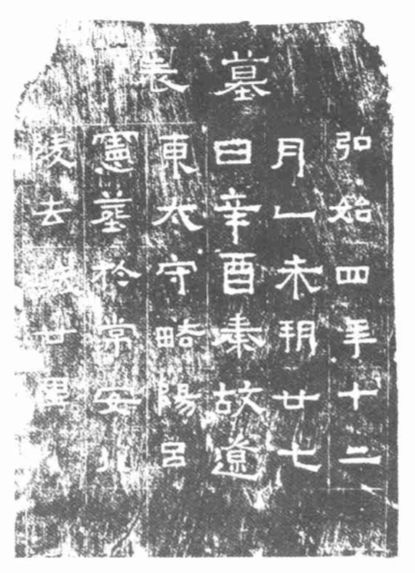

上世纪70年代出土于咸阳,现收藏于碑林博物馆的吕他墓表便是一件这样的文物。虽然墓表的内容只有35个字,但“弘始四年”(公元403年)的刻字,明确了它所处的时代——后秦第二位皇帝姚兴统治的时期。

墓表的主人吕他,史书中有明确的记载:他是十六国时期另一个政权后凉建立者吕光的弟弟,曾被封为左将军,在三岩山这个地方率军大破“北虏匹勒”。不过到了弘史三年,后秦兴兵讨伐后凉时,吕他却在后凉国王吕隆投降之前,率先带着两万五千部众投降了姚兴。

可能是因为归降较早,吕他被后秦封为了幽州刺史。不过这明显只是一个虚职,因为当时的幽州并没有在后秦的版图之内。很显然,这位手握两万五千精锐的后凉降将,并没有获得姚兴的信任。

无独有偶,在清朝光绪年间,同一区域内曾经出土过另一块墓表——吕宪墓表。有意思的是,两块墓表除了官职和姓名不同之外,下葬时间、籍贯和下葬地的信息完全相同——均下葬于弘始四年十二月乙未朔廿七日辛酉,都是略阳人,都安葬于距离常安(当时长安的称呼)二十里的“北陵”。

这块墓表的主人吕宪,名字未见于史书记载,不过按照清代金石学家的考证,他应该和吕他是同一辈的兄弟,或许是在战争中投降后秦,亦或许是在更早的时候被当做人质遣送到后秦首都常安。只是吕他和吕宪的死因,不论是墓表还是史书,都没有交代。

所以曾经有专家做过大胆的猜测,同族兄弟二人同年同月同日葬于同地,很可能是后秦统治者出于稳定政权的考量而出的杀招。因为姚兴的父亲姚苌,本身就是前秦皇帝苻坚的降将,后来趁着前秦淝水兵败,倒戈并杀掉苻坚,才有了后秦的开创。在那个你死我亡皆在转瞬之间的时代,因为有前车之鉴,所以姚兴才不得不做出诛杀降将的决定。

当然,除了上文这些血雨腥风的历史,这块吕他墓表更重要的价值在于它是墓志这一碑刻类型在形成过程中的一种早期形态。魏晋时期的统治者曾严禁厚葬立碑,一道道政令也影响到了当时的葬俗,于是原来立于地面的墓碑被缩小,被转立到墓圹之中。另外,墓表上面的文字也为中国书法艺术由汉隶向魏碑发展,提供了不可多得的实物资料。

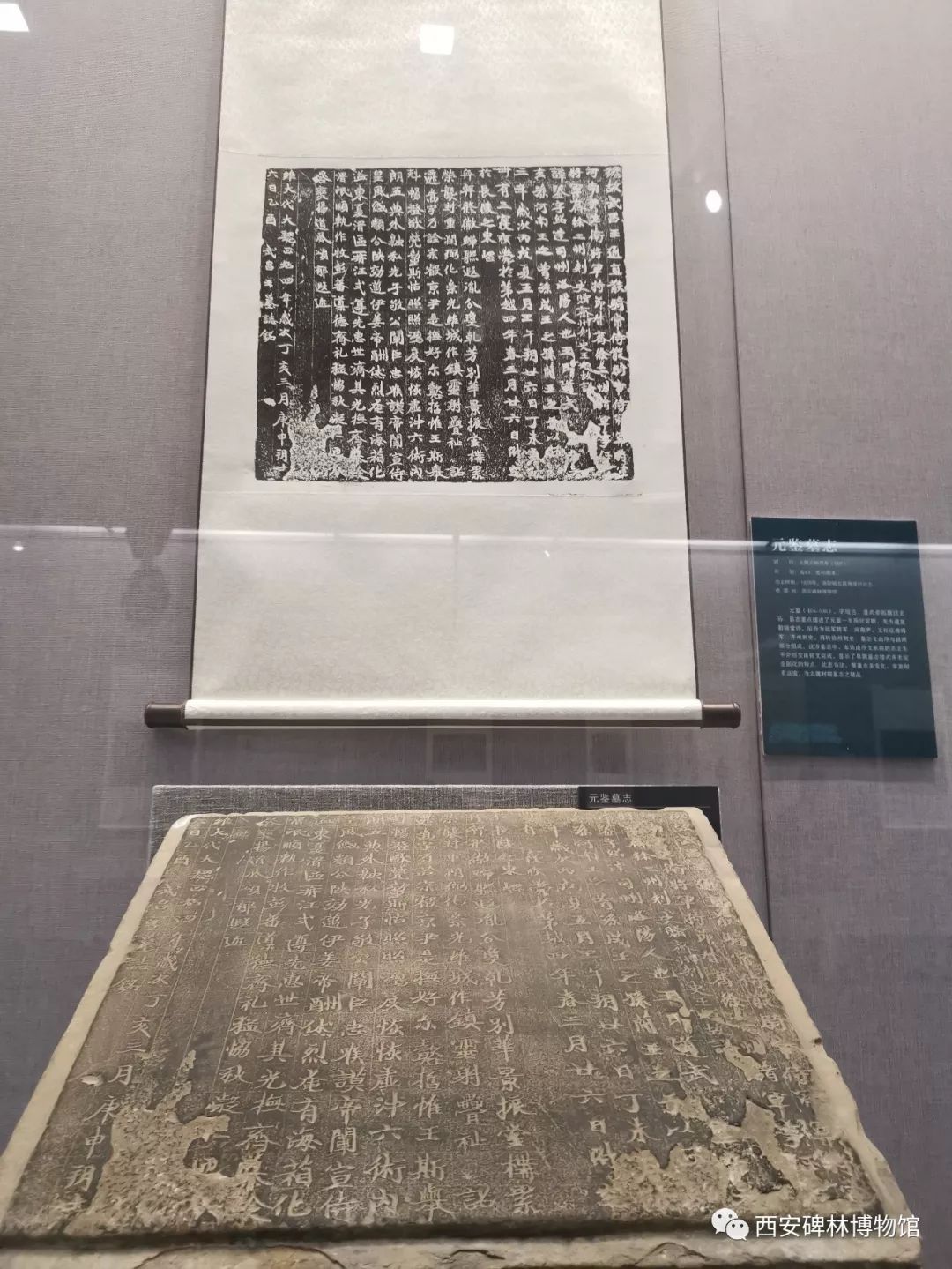

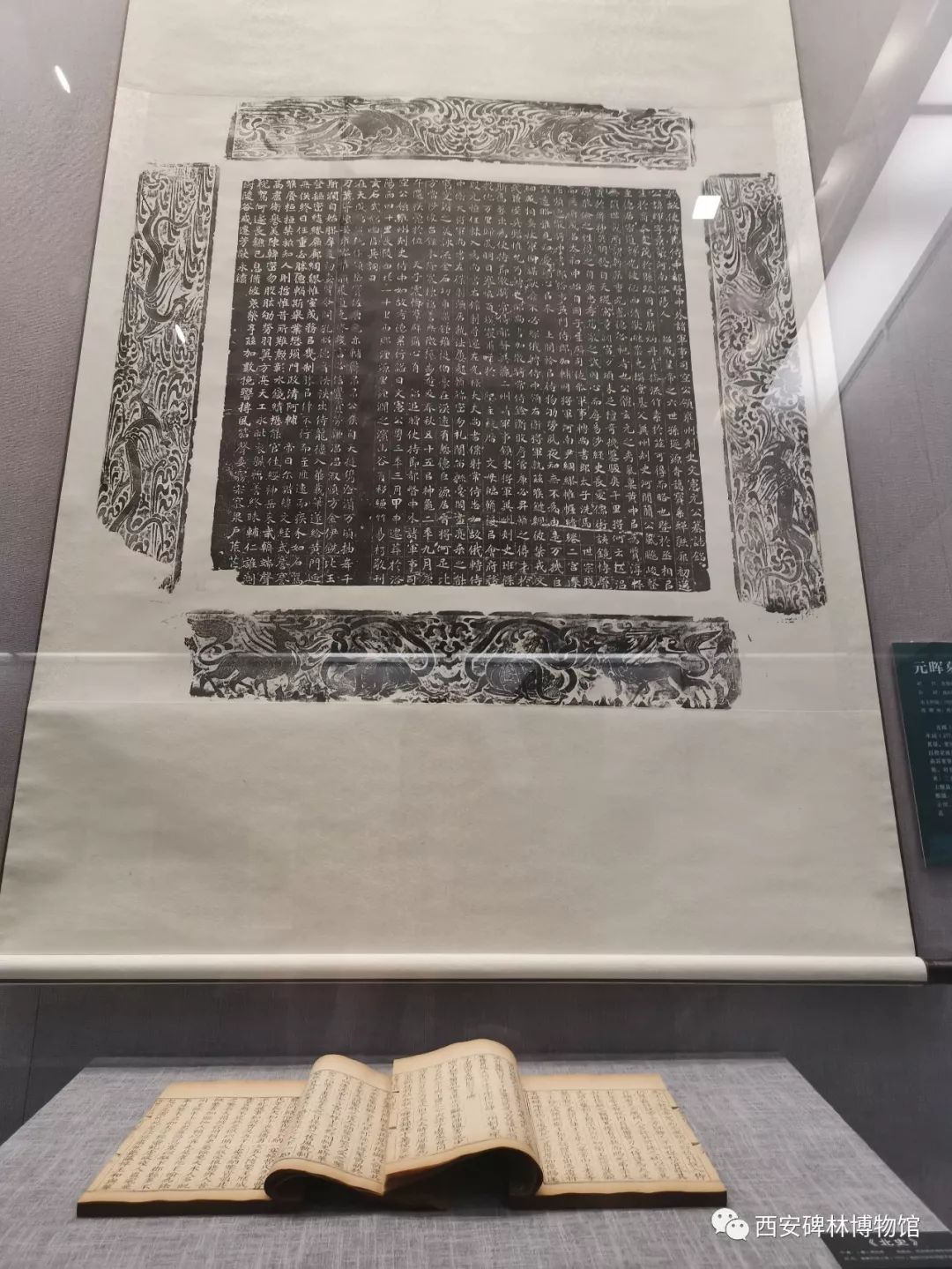

之前因为各种原因,这件珍贵的文物一直存放于碑林的库房之中,从未对外展出。不过近日从西安碑林博物馆传来好消息,在11月8日该馆开展的“光化六合——西安碑林藏北朝墓志特展”上,就展出了包括吕他墓表在内的53块墓志(拓片),并将一直展出到2020年3月30日。

展览围绕北朝历史,展示墓志这种集历史价值、文学价值、书法价值于一体的特殊出土文物,结合传世文献和相关考古资料,深度解读北朝历史中的军事角力、政治斗争和社会重整,这在国内的同类展览中实属罕见。