- 文史资料

在博物馆感受口腔医学的魅力

空军军医大学国际口腔医学博物馆

空军军医大学国际口腔医学博物馆

口腔医学是人类文明的组成部分。从人类诞生之日起,口腔疾病就与人类相行相伴。国际口腔医学博物馆中的很多文物都可以证明这一点。博物馆现存的距今7000年前的半坡人颌骨上就有多种口腔疾病的遗迹,如牙周病、缺牙、龋病等等。今天,让我们一起倾听空军军医大学口腔医院赵铱民教授分享在博物馆感受口腔医学的魅力。

人类的发展史就是一部与口腔疾病作斗争的历史,将这段历史记载下来、收藏下来并传承下去是我们这一代人的责任,也是我们建立这个博物馆的初衷。在对口腔医学文物的整理、回望中,我们不仅感受到文化的魅力,而且由此汲取营养和知识,并获得成长。

我常常徘徊在这座历史的圣殿中,在久久地凝视和仰望中,对口腔博物馆的感受和理解逐渐形成了8个题目:博物馆中的民族自豪感、博物馆中的创业发展史、博物馆中的创新成长路、博物馆中的知识百科书、博物馆中的健康知识库、博物馆中的国际友谊情、博物馆中的口腔强国梦和博物馆中的进化启示录。每个题目都珠连瀚海、韵味悠长。这里仅简取部分与读者们分享。

博物馆中的民族自豪感

中国作为世界四大文明古国之一,是世界上最早从事口腔疾病治疗的国家,我们在新石器时代就有了拔牙术,有了寒秋染齿磨牙的习俗。在公元前14世纪的甲骨文中便出现了龋病的“龋”字。这是在世界上所有文字记录中最早出现的关于龋病的记载。在晚唐时期的敦煌壁画中,也有介绍人们健康生活习惯的漱口图。

我们的先辈们对世界口腔医学做出了五大杰出贡献。

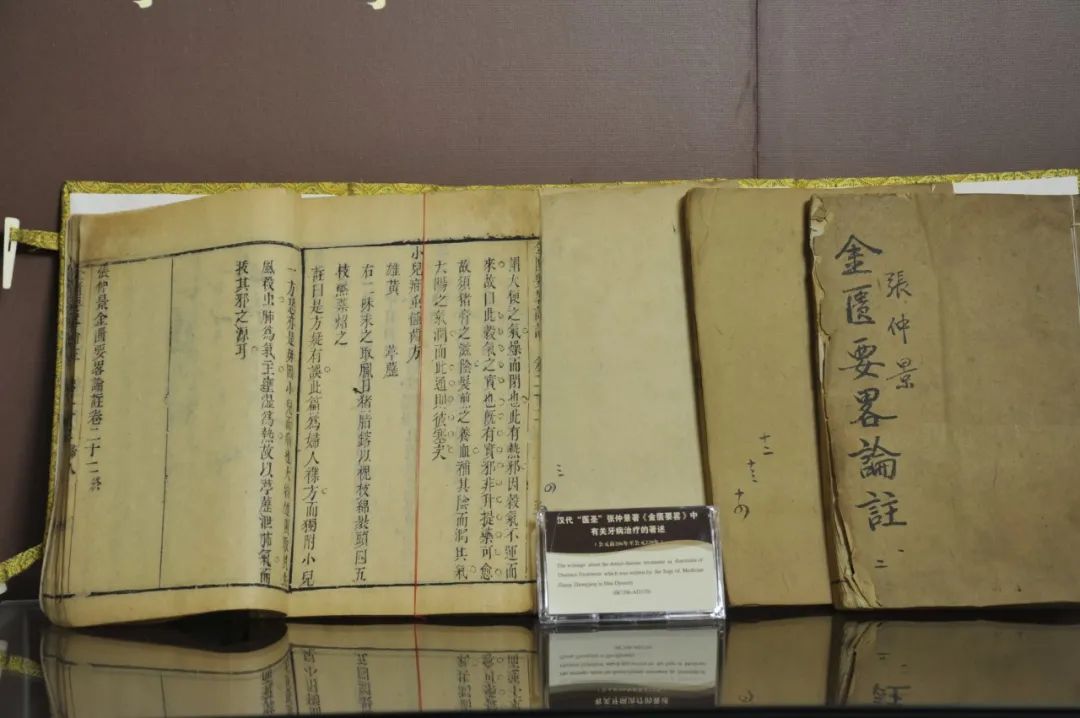

第一,著名医学家张仲景在公元226年完成了一部专门记述有关五官杂病的专著为《金匮要略》,在世界上第一次用文字记录了口腔疾病的治疗。《金匮要略》首次记录了将雄黄(四硫化四砷)、葶苈研成粉末撒到龋洞上来治疗牙疼的方法。而美国的斯普纳在18世纪才正式提出了用三氧化二砷(也就是砒霜)杀髓。我国是最早应用砷剂来治疗牙病的国家。

第二,在公元265年—公元420年期间的东晋,中国人在世界上首先创造了唇裂缝合术。有史料记录治疗成功的一个有名的病人叫魏咏芝。这便是中国口腔医生对世界的第二个贡献。

第三,在公元659年,唐代人苏敬写了本书名《新修本草》。这本书记载了中国首先采用银汞合金充填龋齿的方法。这一方法比英国牙科医生贝尔使用银汞治龋早了1120年。

第四,中国人最早发明了牙刷。有人说,英国人在17世纪最早发明了牙刷,事实并非如此。在汉代,我们的先辈把杨柳树枝砸成纤维状,像烟丝一样塞在小烟斗般的器物里边,蘸上盐水来刷牙。这就是最早的牙刷的雏形。到了辽代,我国就已出现了与现代牙刷非常相近的牙刷。

第五,中国牙医的另外一个贡献就是牙再植。种植牙现在是世界上最风行的治疗技术。追根溯源,最早的种植牙出现在中国。在宋代王怀隐撰写的《太平圣惠方》里边,就精确地记录了再植牙的过程。当时的牙科医生将外伤脱落的牙齿再植到牙槽窝中,敷上药让它重新长稳固。这虽不同于我们今天的种植牙概念,而是脱牙再植,但仍是一项非常重要的创新。

我深为我们的先辈们在口腔医学领域所做出的贡献而感到骄傲,由此更加感到今天我们在发展口腔医学中肩负的重任。

博物馆中的创业发展史

口腔医学的发展历史,也是一部器械、材料、药品不断更新的历史。口腔医学器材发展的历史也从侧面反映了世界口腔医学的演进史。

我们的博物馆里保存着几件200多年前,由铁匠锻造出的简陋而古老的牙科器械。19世纪以后,各种口腔诊疗的设备就开始趋于标准化、规范化。美国密歇根大学的一位教授,家中五代都是牙医,他将自己保存的目前全世界唯一的一套200年前牙科医生钻牙的工具作为礼物捐给了博物馆。从这些古老的器械工具上,我们可以看到先辈们当年的艰辛。

上世纪80年代初,口腔医学院学生实习的重要内容还是学习锤造牙冠,即通过翻模型和锤打,将不锈钢片制成牙冠。这样的情景,今天只能在博物馆中才能看到。

近年来,我们从世界各地收集到了许多非常珍稀的牙科器械。如从美国、德国还有澳大利亚收集来的英、美等国一战、二战时期给军队配备的牙科器材箱。这些器材箱足以体现当时口腔医学发展的水平。博物馆展示的木制牙椅、气动牙椅、电动牙椅、综合治疗牙椅、智能化牙科工作站等几十台不同年代的牙椅,更是清楚地再现了近代以来口腔医学蹒跚进步的足迹。

博物馆中的创新成长路

种植牙被称为人类的第三副牙齿,而这正是一个科学创新的典型例证。

种植牙的发明人布伦马克教授是瑞典的一位骨科医生。1952年,23岁的布伦马克在攻读博士学位,正在导师指导下进行“骨改建过程中的微循环改变”研究。他在兔子断骨一端插入一个显微镜头,观察骨愈合过程中骨髓腔内血管的改建状况。实验结束后突然发现,插到骨头里边的镜头拔不出来了。其他人见此都想办法把骨头磨开,把镜头拔下来就完事,但年轻的布伦马克不满足于此,他想知道为什么镜头会长在骨头上?

经过大量的实验,他发现,这个镜头并非普通不锈钢材质,而是钛金属材质。经反复验证,他得出一个结论:钛金属可以与骨组织产生牢固的骨性结合。这就是著名的骨结合理论。这个理论是划时代的,因为当时统治世界医学界的,是经典的“排异论”。骨结合理论最终战胜了排异理论,并由此带来种植牙、人工关节、心脏支架等一系列重大的医学成就。这是布伦马克对人类的重大贡献。

有了骨结合理论怎么用?一个周末的晚上,布伦马克和他的工程师朋友一起喝咖啡。他兴奋地对朋友讲到他的这个发现,他正在琢磨这个发现如何应用。他的老朋友调侃说,我全口假牙老是掉,能不能给我做几个螺丝钉,把假牙固定到牙床上,让它不掉下来。听完朋友的一席话,布伦马克怦然心动,然后放下咖啡杯就回到实验室。

从这一晚起,他开始了自己人生的一个新目标——种植牙的研究。经过将近7年的努力,布伦马克终于把种植牙的设想变成了现实。1965年,他成功完成了世界上第一例种植牙病例,开启了“人类第三副牙齿”的新时代。他也因此被誉为世界“种植牙之父”。

发明了种植牙的布伦马克没有停下脚步。作为一名骨科医生,他把目光投向断肢重建,应用骨结合原理,创造了义肢连接体,用它来接手指、胳膊和腿,让残肢的修复和功能重建变得更简单,更加人性化,还发明了种植式助听器等等,进一步扩展了骨结合理论的应用范围。这是布伦马克对人类的另外一项贡献。这些技术的出现显著提升了残疾人的生存质量。

布伦马克的创新成果今天都成为文物永久地保存在我们的博物馆,他的创新之路将影响着一辈又一辈的后来者。从布伦马克的成功中,我们可以得到三点启示:有了异常发现,不要轻易放过,一定要弄清为什么;有了新理论,一定要去找用途;有了应用点,还要不断去拓展。

与布伦马克同时,甚至比布伦马克更早一点,在大西洋的另一端的美国,有一位叫巴布什的医生。他研究了多种叶片状种植体,骨膜下网状种植体,是早期种植牙研究中的一个重要分支。这个体系最终被先进的布伦马克的种植牙体系淘汰了,但巴布什对种植牙探索的足迹也永远地留在了博物馆。

博物馆中的口腔强国梦

我们要努力让博物馆能收藏和记录越来越多的中国创造、中国制造,越来越多地展示中国口腔人的第一和唯一,让博物馆见证伴随着中华民族复兴的口腔强国梦。

随着社会进步和人民生活水平提高,口腔健康作为国民幸福和国家发展的重要指标,越来越受到各国政府和人民的重视。2016年我们国家已经将“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)作为国策,写入2030健康规划。这是首次以政府行为,将口腔健康列入国家规划。这让所有的口腔人感到非常欣慰,它标志着中国口腔医学将进入自己发展的黄金时期。我们的博物馆记载了世界和中国口腔医学的昨天和今天,还将记录更加辉煌的明天。

目前,一座全新的现代化展馆正向我们走来。在空军军医大学和口腔医院两级领导的大力支持下,一座展陈面积达2000余平方米,拥有18个主题展区的新展馆即将正式开馆。展区中新增了布伦马克纪念馆、口腔医学名人馆、世界口腔名校展等新的展馆。采用声、光、电、色等多种现代高科技手段,全方位介绍口腔医学的发展历程。这座博物馆将成为世界口腔医学的文化符号和国际口腔医学史的教育中心。

珍藏历史、记载历史和传承历史是我们这一辈口腔人应有的历史责任。建设好这座属于世界的口腔医学博物馆,能够让我们口腔医学的发展历史不因岁月流逝而贬值,不因年代久远而暗淡,而能随年轮的增长而丰厚,因时光延绵而增辉,同时也是我们给予前辈永久的纪念和留给后辈们最好的礼物。愿这座博物馆与世界口腔医学一同进步和发展。