- 文史资料

天下第一台——榆林镇北台长城博物馆

榆林市镇北台长城博物馆

榆林市镇北台长城博物馆

榆林镇北台长城博物馆第一展室

榆林镇北台长城博物馆第二展室

刚刚再版《陕北民俗歌谣精选》,利用双休日驱车送书,第一站,到达镇北台。近几年,虽经经常去那里送书结账,但每次都是来也匆匆去也匆匆,好像连个多看一眼的时间都没有。镇北台旅游纪念品经销部经理老席是我多年的老朋友,多次建议要我看看长城博物馆,很不错。今天,我有点时间,决定进去看一看。

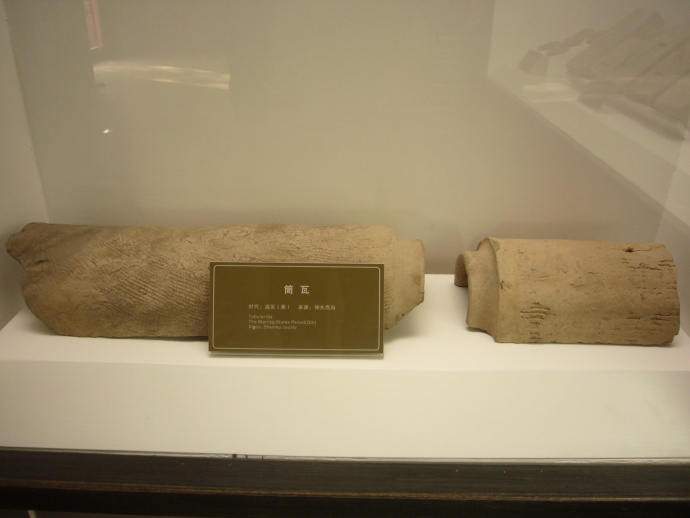

老席给我介绍说,镇北台长城博物馆由榆林市文化局筹办,搜集、保管、陈列和展示了大量有关长城历史、文化、艺术的文物,是展示长城文化、大漠军事文化、边关历史文化和民俗地方文化的场所,同时这里也是揭示中国长城变迁、普及历史知识、反映现代文明和进行爱国主义教育的基地。现已建成开放的是利用镇北台一层营房设立的展室,总面积约200平方米,展线长约80米。博物馆通过图片、文字、模型和部分实物以及现代电子技术等展示手段,让游客对长城和镇北台有一个直观的初步了解。正在筹建的主展馆位于镇北台南300米处的文化广场东侧,占地2公顷,建筑面积3800平方米。外观拟采用仿长城建筑形式,力求从长城中提取元素,与镇北台的围墙和长城的城墙遥相呼应。镇北台长城博物馆的建立,将在弘扬民族文化、传播时代文明、促进社会经济发展中发挥更大的作用。

进入镇北台入口,抬头可见中国古建筑学家、原长城协会会长罗哲文先生题写的“榆塞”两个大字。步上砖砌缓坡,拾级而上,一层有两间营房遗址,营房是供古代士兵生活、休息和议事用的地方。现在在这个营房原址上按照原形复制建了坐东朝西三间,坐北朝南七间建筑,并被作为长城博物馆展室,整个建筑采用的是明清卷棚式砖木结构。据《延绥镇志》记载:明朝时,延绥镇城就驻扎军队10297人,有墩台74个,说明榆林处于兵家必争之地。榆林市原名榆林卫,和天津卫一样,最早都是明代政府设立的边防卫所,后来逐渐发展成一个因为边贸兴盛而吸引大批移民的新城市。

长城博物馆分两个展室,第一展室主要使用图文以及声光电等方式展示我国古代长城的具体分布;第二展室展出有守卫长城所使用的武器、盔甲等。

在第二展室正中有一个武器展柜,长柄的刀枪交叉而放,短刀和叉子之下就是明代的“手榴弹”——瓷蒺藜。瓷蒺藜通体呈黑色,球状,直径大概在10厘米左右,球体上遍布乳突状钉刺,顶部和底部为平面,球体中部有孔洞,上部的洞口用棉花塞住。

大刀 瓷雷(瓷蒺藜) 枪

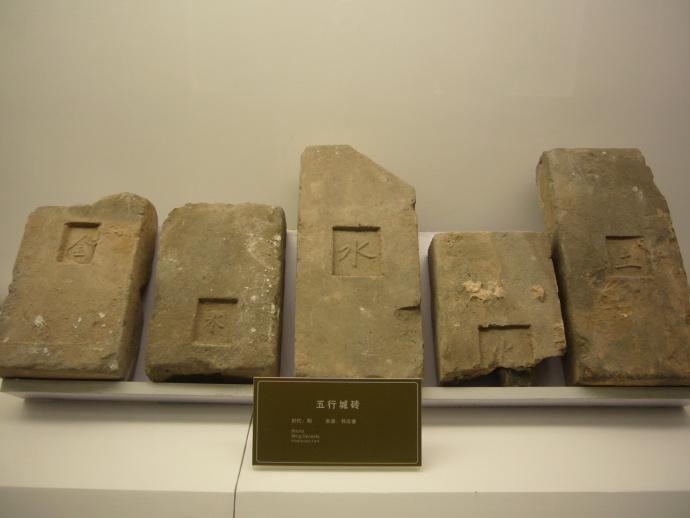

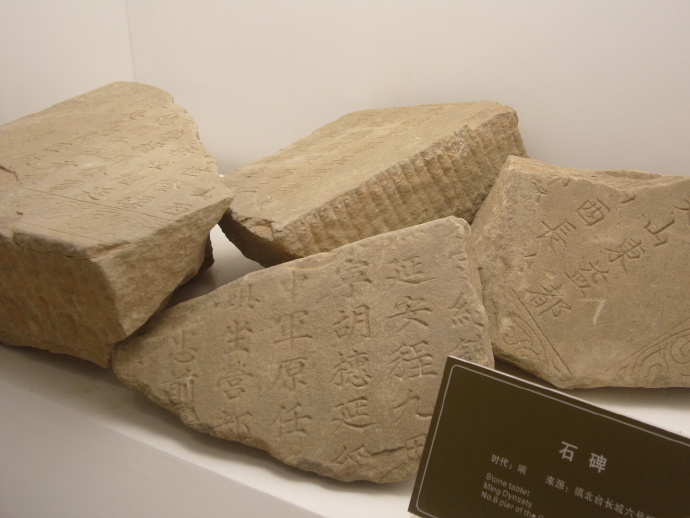

老席说“2005年至2006年,市上文物考古勘探工作队对镇北台南北走向七个墩台进行了维修、勘探,对六号墩台进行试掘时,在其南侧登台卷洞内发现了瓷蒺藜。瓷蒺藜里面装有黑火药,并有引线。另在洞内发现一残断为数十块的石碑,残块上可见大明万历五年岁次等字样。瓷蒺藜大概是一般士兵所使用的,使用时点燃引线后用手抛出,由于其中火药爆炸致使瓷片四射,破裂的碎瓷片高速飞行产生较大的杀伤力。此次发现瓷蒺藜在榆林市属首次发现。

据了解,瓷蒺藜,别名火蒺藜,约出现于西夏中期以前,也就是北宋时期。在甘肃武威市(凉州)出土的西夏瓷制火蒺藜,外表或为黑釉,或施绿釉。

瓷蒺藜既可以埋在地下当地雷用,也可以用手投掷,当成“手榴弹”一样使用。点燃引信抛掷于敌军之中,杀伤力很大。西夏人曾经在作战中使用瓷蒺藜。如此看来,在明代长城的守卫战中,除了弓箭,防守方还使用了这种早期的“手榴弹”。