西安中国书法艺术博物馆,三十而立,未来不远!

西安中国书法艺术博物馆

西安中国书法艺术博物馆

在大明宫南宫墙的西南角,有这样一个博物馆,它用一张张字画、一块块封泥、一枚枚金石篆刻等陈列藏品,延续着西安这座千年古都的历史文脉,承继着书法艺术这个中国传统文化中的重要基因,这个地方就是——西安中国书法艺术博物馆。

身处大明宫,继承文脉

十三朝古都的西安,永远无法绕开一个“唐”字。唐朝的繁盛、开放和迤逦,以其独有的魅力在这片土地上流淌了千年。谈及盛唐,怎能不提大明宫。

“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,千百年前大明宫是万国来朝的盛唐之殿。这里作为盛唐的政治中心和国家象征,见证了17位唐朝皇帝的励精图治,见证了今日我们依然向往的大唐盛世,更在人类文明的历史长河中,留下了难以磨灭的璀璨印记。

历经斗转星移,岁月变迁,千百年后,如今的大明宫遗址公园仍是文化厚重的丝路之源。即使繁华已成烟,时光荒芜了砖瓦宫墙,这里深厚的文化积淀与氛围依旧浓厚。追溯古今,大明宫皆以其自身文化魅力成为大西安文化命脉中的重要支流。对于生活在西安的人们而言,这里更是回望盛世,沿袭历史之韵、文化之基、城市之脉的绝佳之地。

西安中国书法艺术博物馆就坐落于此,它依托大明宫国家遗址公园,位于丹凤门西侧,兴安门东侧。千年之前,兴安门是通往大明宫翰林院的必经之路,无数大唐的文人墨客在翰林院任职,其中书法家就有30多位,比如柳公权、李阳冰、张旭、怀素、钟绍京等这些在中国历史上享有盛名的书法大家。

不得不说,“书博”建于此处,在冥冥中仿佛早已注定。

“书博”的前世今生

埋藏了太多秦砖汉瓦的西安,从某种意义上说,就是一座天然的博物馆之城,这里有历史的记录、建造的记载、现世的传承以及艺文的汇聚。无时无刻展示着中华文化最深处的精神内涵,其中笔墨丹青自然是不容忽视的一部分。

于是,西安中国书法艺术博物馆在中华文化复兴以及整个大西安发展的洪流中应运而生。1989年12月,“书博”作为中国第一座书法艺术专题博物馆在西安城墙南门初建,后于2008年8月迁址西安城墙含光门。2010年6月,迁建于大明宫南宫墙西南角,同年9月28日免费向公众开放。

目前,书法博物馆内收藏有瓦当、墓志、文房四宝等文物和当代名家书画篆刻作品2000余件。其中的781枚秦封泥可谓是博物馆的“镇馆之宝”。这些馆藏秦封泥于1995年夏在西安北郊相家巷村汉长安城遗址出土,数量多、品相好、类型多,而且保存完整,内涵丰富,是研究秦史秦文化的珍贵资料。目前陈列展示了国家等级文物“左丞相印”“右丞相印”“宗正”“少府”“四川太守”“西盐”等245件。

秦代封泥艺术特展区

而“书博”内部分为局部两层,由中国书法发展史展区、秦代封泥艺术特展区、秦汉印吧互动体验区、文房四宝实物展示区、摩崖书法艺术欣赏区、西宫墙土遗址观赏区、傅嘉仪艺术专题陈列区及书画临展区等八大区域组成,各区域独立却又统一,用展示与互动铺陈着中国书法艺术诞生、发展、传承的华彩之路。

摩崖书法艺术欣赏区

走进这里,你会惊觉,历史的发端不仅是血性的,也有些许柔情。一首首诗,一张张字画,一块块封泥,于西安中国书法艺术博物馆中精美陈列。纵使岁月的变迁,脱离刀枪铁马的争战,在笔端,涓涓细流,也书写着另外一种可能。

傅嘉仪艺术陈列展区

三十而立,未来不远

“一个博物院就是一所大学校。要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话,在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时,谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进。”这是习近平总书记2015年春节前夕赴陕西看望慰问广大干部群众时的讲话。

在西安这座举世闻名的历史文化古都里,地上地下蕴藏着极为丰富的历史文物,瓦当与黄土令人神往,颜筋柳骨依然是很多人心里难以释怀的情结。利用自身优势,传承中华书法篆刻艺术,创建青少年书法教育培训基地、中国书法艺术交流的中心和世界书法文化展示的殿堂是西安中国书法艺术博物馆将一直坚持下去的使命与事业!

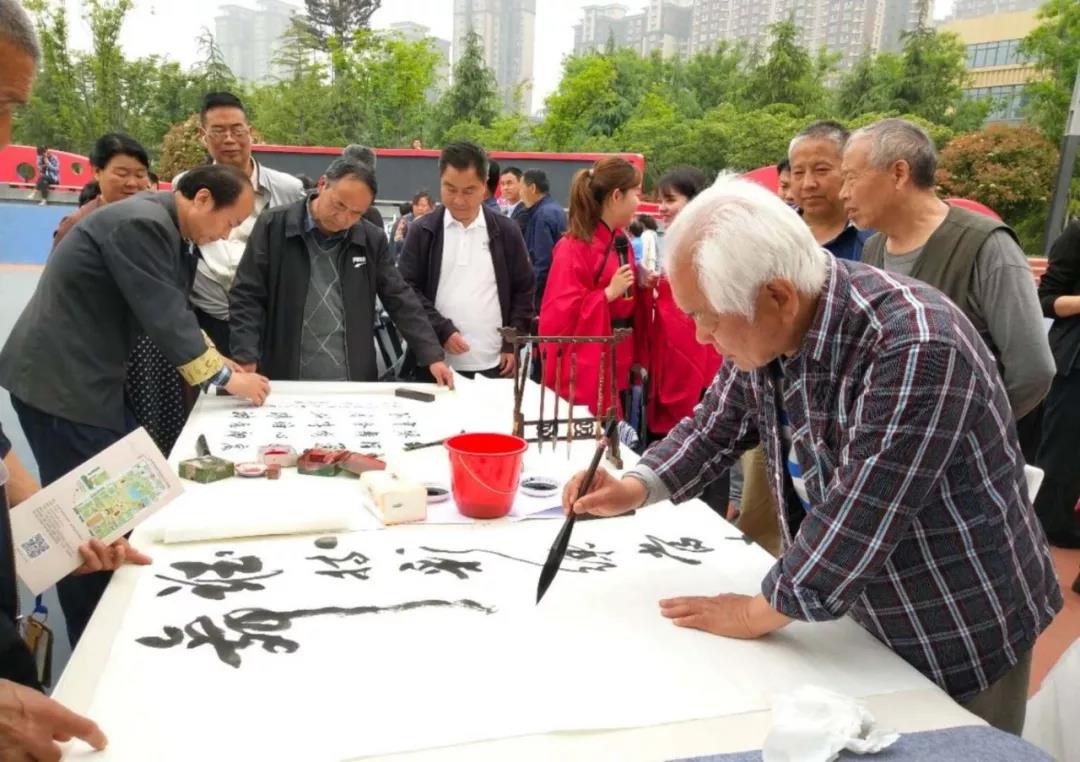

都说三十而立,“书博”建馆30年以来,已经举办了书法艺术展览200余场,组织“书法进校园进社区”活动70余场。他不忘初心,锐意进取,充分发挥“博物馆大学校”的使命,通过馆校共建、教育课程研发、研学旅游、博物馆文化惠民工程等多种形式,积极探索博物馆与公众连接的新方法与新方式。

“书博”举办的书法进社区活动

未来,西安中国书法艺术博物馆仍将以继承人类非物质文化遗产——中国书法与中国篆刻为己任,在弘扬中华传统文化,促进陕西文化遗产保护和西安文博事业发展等方面,将不断挖掘自身优势,力争成为西安这座永恒的“博物馆之城”中最特别的一支力量。

每一座博物馆都是对城市不同层面的讲述,西安中国书法艺术博物馆以书法艺术为媒,以笔墨丹青为介,串联起历史,也勾画出未来——中华文化全面复兴的美好时代!