【陕西名胜】仓颉庙

白水仓颉庙博物馆

白水仓颉庙博物馆

仓颉庙位于陕西省渭南市白水县城东北35公里处史官乡,是为了纪念文字始祖仓颉所建。仓颉庙北屏黄龙山,南临洛河水,占地17亩,创建年代不详,据《仓颉庙碑》记载,汉延熹五年(162年)已颇具规模,至今已有2000多年的历史。

白水仓颉庙是中国唯一仅存的纪念文字发明创造的庙宇,2001年6月被国务院列为全国重点文物保护单位,是中国同类遗迹中唯一的全国重点文物保护单位,也是唯一兼有红色文化的单位,西北野战军指挥部旧址就位于仓颉庙内。

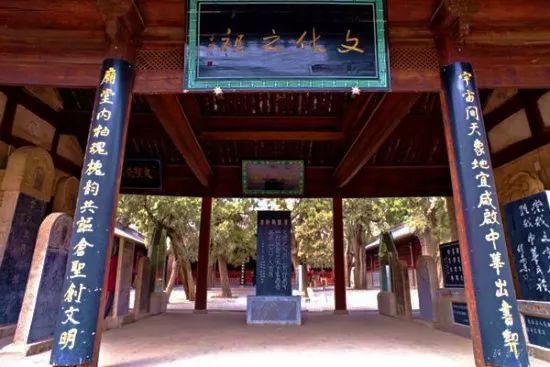

仓颉庙呈南北长方形状,高墙厚垣环绕四周,建筑布局完整,庙内建筑庄重古朴,整组建筑自南向北在中轴线上依次分别为照壁、山门、前殿、报厅、中殿、寝殿、墓冢。在主体建筑的两侧又分布着东、西戏楼、钟鼓楼、东西厢房等。

殿宇系元、明、清为主的遗存,戏楼殿厅间有彩绘壁画,虽经久剥落而残迹犹见原作风韵。

仓颉庙前大门口平台之上建有照壁,照壁中部有一小神龛,下部有一道圆形小门洞,与传统照壁截然不同。山门是庙内唯一的叠式建筑,下层内涵四窑洞,外开明三门;上层是门楼、南北两面为雕花木制檐屏通风采光。明三门中间大门为神门,只有谷雨庙会或贵客来临时才打开,东边小门是人门,平时敞开,供人进出,西边小门为鬼门,一直紧锁。

紧贴山门建有两座戏楼,这两个戏楼是中国仅存的实物场景--并列式的对台戏实物。传说中的仓颉长着四眉四目,为让仓圣两只眼睛看东戏楼,另两只眼睛看西戏楼,因而戏楼采用东西并列式 。当年西北野战军军民联欢会就是在西戏楼上召开。戏台创建于清嘉庆二年(1797)四月七日。台基式建筑。硬山顶,琉璃筒瓦覆盖。檐柱四根,将台面分作三间,中柱四根,将进深分作两间。前台称大三间,后称小三间。前檐柱上托大额枋、栏额枋和挑檐枋。枋上施有一踩单昂斗拱,枋下虎头雀替对出。台中有木屏相隔,两边置上下马门。台面通宽八点九米,深八点六米,台基高出地面一点五四米。前台两侧建有八字音墙,可增强音响共鸣效果。

前殿是明代建筑。左右两侧各有一间小耳房(又称廊房),更衬托出了前殿的威武雄壮。在它的南北两面均没有围墙将之封闭,是开放式的建筑结构。在殿檐下有一块黑色匾额,是由草圣之称的近代书法大师于佑任先生于民国二十二年(1933)所题"文化之祖",这一匾额与桥山黄帝陵的"人文初祖"遥相辉映,相互媲美。

报厅创修于明代。民国、清朝、近代均有翻修。报厅过去是中殿,中殿过去是寝殿,又称后殿。连贯东西的一根粗木是蒿木所制。站在殿前人们目光所看到的蒿木只是整根蒿木的三分之一,原蒿木全长48米,这根蒿木长16米,粗55厘米,也就成了庙内第五大奇观--"蒿木担子四丈八"。寝殿内的几尊座像是1992年群众捐款重塑的,原来的塑像已于文革被毁。

仓颉庙内历代碑石众多,虽经战乱多有散失,现保存的仍有十八通,阵列于前殿之内。石碑年代从东汉起,历魏、五胡十六国、唐、宋、元、明、清至民国。早期的有东汉延熹五年《仓颉庙碑》,十六国时的《广武将军碑》、唐《仓公碑》、宋代《大宋仓公碑》等。近代于右任先生、陶峙岳将军、朱庆澜将军题写的匾额、对联等留存于庙内殿堂之上。

碑刻中以中国最早为"字圣"仓颉所立东汉延熹五年(162年)的《仓颉庙碑》最为珍贵,碑文记载东汉延禧五年仓颉庙已具相当规模。此碑现已迁入西安碑林博物馆,不但是苍颉造字的纪功碑,还是金石学上的汉碑珍品。