零距离触摸盛世开元 —— 精美绝伦唐惠陵博物馆

蒲城县唐惠陵博物馆

蒲城县唐惠陵博物馆

惠陵是唐让帝李宪的陵墓,是唐桥陵陪葬墓中最大的一个。为什么叫“陵”呢?封建社会等级森严,君死叫“崩”,葬所谓“陵”,诸候王公丧叫“薨”,葬所叫“林”,或叫“冢”。但李宪没有做过皇帝,其葬所为什么叫陵呢?这要从李宪的身份及经历说起。

李宪原名李成器,是唐睿宗李旦长子,武则天的嫡孙。按照当时封建社会的嫡长继承制度,李宪是顺理成章的王位继承人。光宅元年(684年)被立为太子,但是自他祖母武则天掌权起,短短8年时间,局势动荡不安,发生了7次宫廷政变。手足相残的悲剧,使李宪变得成熟,他审时度势,坚决不就东宫。他在给父皇李旦的奏折中写道“储副者,天下之公器,平时无嫡长,国难则归有功,若失其宜,海内失望,非社稷之福,臣今敢以死请。”言词非常恳切。因此李隆基才得以顺利入主东宫,登上龙庭宝座,削平其姑母太平公主的势力,为“开元之治”起到了修桥铺路的作用。李隆基很好地处理了与兄弟们的关系,他在兴庆宫建了座楼,名“勤政务本楼”,又名“花萼相辉楼,意谓“红花还须绿叶衬"。里面置有长枕大被,玄宗与众兄弟经常在这里谈诗章、赏乐舞,夜深则同榻抵足而眠。开元二十九年(公元741年),李宪逝世,玄宗号恸失声,以为李宪“实推天下,有高世之行,非大号不称”,谥为下“让皇帝”他的坟墓称“惠陵”。

史载:“唐内置膳食千余味,药酒三十余色,其地宫建制与诸陵同。”惠陵是一巨型土冢,形如覆斗倒扣地面,高15米左右,可推断是掘土为坑,积封为坟。有清乾隆时陕西巡抚毕沅所立石碑一通,上有毕沅手书隶字“唐让帝惠陵”。

2000年陕西省考古研究所对其进行了抢救性考古发掘:陵墓四周南北长285米、东西长207.5米的“内城”。城内四角有角阙,底面积147平方米。南面设有门,外置门阙一对。结合县志等史料可知,陵有华表1对、天马1对、石马5对、石人10对,左献殿,右下宫。规模较其他陵要小许多。1200余年的风风雨雨,使城墙、门阙、神道荡然无存,仅一土冢默默地蹲在旷野里。所幸历史没有忘记这位不慕高位、让位贤能的谦谦君子。清代诗人何亮基到此瞻仰,曾写诗给以高度评价:“丰山遥望柏苍苍,惠陵高冢辇路旁,宫门喋血千秋恨,何如人间作让皇。”也就是说他可谓是和谐社会建设的典范!

零距离触摸盛世开元

开放地宫唐准帝陵——惠陵博物馆

2017年8月30日,陕西省蒲城县桥陵镇三合村唐惠陵周遭锣鼓喧天、人潮汹涌,伴随着开馆宣语,惠陵博物馆紧闭着的恢弘朱门哐啷打开,一个从盛唐一路走来的神秘世界向公众开启。

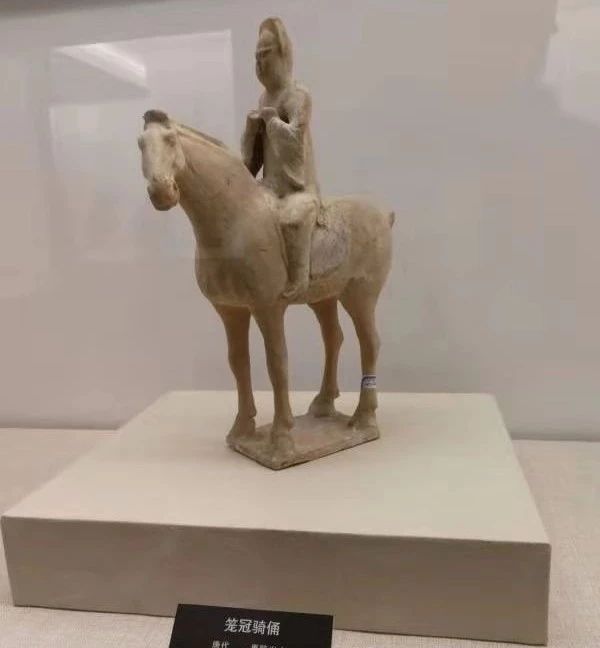

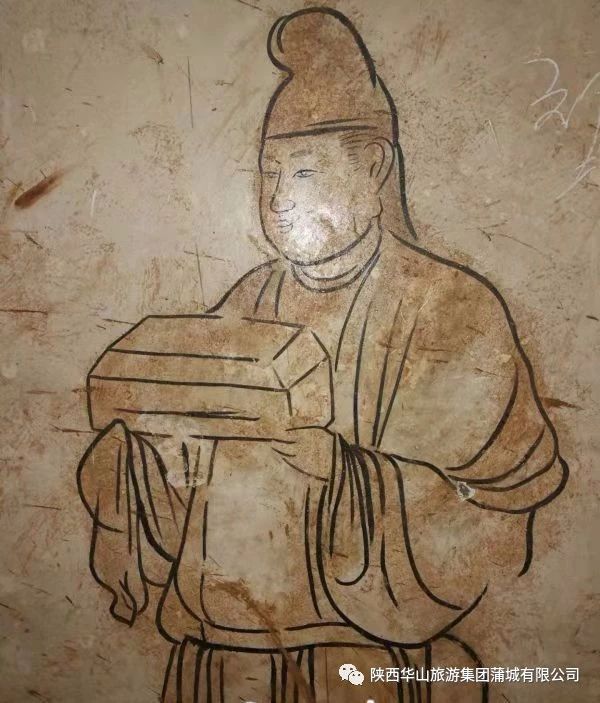

据介绍,唐惠陵博物馆的文物展厅、地宫、墓冢等部分有机地散布在仿唐代皇家园林中(园林景观还在建设),文物展厅内通过实物、文献、多媒体等方式营造出一个瑰丽的盛唐世界,展厅内,游客可以看到挖掘出土的仕女俑、陶马、陶骆驼与胡人等等丰富多彩的文物。穿过文物展厅,来到开放式的地宫,走入地宫甬道,美轮美奂的唐代壁画迎面而来,这些壁画线条流畅有力,勾描丰富灵活,主要反映封建等级制度的皇家宫阙、仪仗、宫女、仆从、乐舞等等。壁画透视准确,色泽鲜明,人物优美,技法娴熟,人物神态安详,彼此呼应,生动传神,技艺高超。可与同时期的卷轴画相媲美,是研究唐代历史和建筑艺术的可贵资料。让帝李宪生前正是开元盛世,在博物馆藏品及地宫壁画间行走,真可谓梦回唐朝、零距离触摸盛世开元!

“唐惠陵博物馆的开放,勾勒出了华旅集团“槐院里历史文化街区休闲度假游+桥陵惠陵人文体验游+杨虎城将军甘北故居名人故居游”的蒲城战略发展蓝图。”陕西华山旅游集团某负责人接受记者采访时说道。

据悉,唐惠陵博物馆经蒲城县政府交由陕西华山旅游集团蒲城有限公司下设景区公司托管,是华山旅游集团“大华山旅游”战略的重要组成部分。华山旅游集团近年来秉承“依托华山、走出华山”的大华山战略,建立以山水生态与关中民俗文化为主线的渭南全域旅游活力区;建设黄河旅游经济带与大小金三角旅游经济圈。

据蒲城县旅游局某负责人介绍,唐惠陵为传统蒲城八景有“五陵闲云”之一。中国历史上最具传奇色彩的帝王李隆基及其父亲、兄长、后世子孙在蒲城县以山为陵,构筑了蒲城县唐时的“奉先城”之繁华。惠陵即唐睿宗李旦之长子、李隆基之兄李宪及其恭皇后的合葬墓。因让帝之功,李宪被唐玄宗李隆基追封为“让皇帝”。2000年3月,经国家文物局批准,对唐让帝惠陵进行了抢救性发掘,出土文物860余件(组),彩绘壁画500余平方米和观赏性极强的石椁,许多内容属国内首次考古发现。唐惠陵2013年被列为国家级文保单位。陵前有青色大石碑一通,上书“唐让帝惠陵”五个隶书大字,为清代陕西巡抚毕沅所书。陵前原有华表一对,天马一对,石狮四对,石马五对,石人十对等多件石刻。其精雕细刻,造型美观,现仅存华表柱身残件。唐惠陵博物馆的开馆,也意味着蒲城人文旅游的深度与丰富性得到了拓展。(2019-08-08)