潼关博物馆|一座展馆,就是一部史诗

潼关博物馆

潼关博物馆

一座展馆就是一部史诗,

在潼关博物馆内走一遭,

对这种大勇便会产生心领神会的畅然。

一夫当关万夫莫开

古时潼关究竟有多雄伟险峻?

“秦山洪水一关横,雄视中天障帝京。

但得一夫当关隘,丸泥莫漫觑严城”

从这首诗中就能找到答案。

一人一骑,跃马挺枪,

坚毅刚强,蓄势待发,

这座赫然屹立在潼关博物馆序厅的

铁马雄关主题雕塑,

将“一夫当关万夫莫开”的气魂

诠释得淋漓尽致。

巍巍潼关城矗立在身后,

这位将军似与潼关融为一体,

“我就是潼关,潼关有我就不倒”的气概

使敌人闻风丧胆。

这种虽千万人吾往矣的潼关魂

原来可以如此伟大!

潼关不仅历史文化深厚,

景色也极其优美,

在古代更是引得很多文人骚客多聚于此。

环顾序厅两侧,

左右各有四幅青绿山水画,

它们俗称“潼关八景”。

这八景根据古人的文章、诗词创作,

一边的四幅依四季变化而作,

分别是黄河春涨、秦岭云屏、

禁沟龙湫和中条雪案;

另一边四幅则依每日四时而作,

依次是风陵晓渡、雄关虎踞、

谯楼晚照、道观神钟。

千古潼关地灵人杰

古老、神奇而又充满魅力的潼关,

在中国的历史长河中,宛如一颗明珠,

耀于华夏,熠熠生辉。

告别潼关八景,进入第一展厅,

这里通过远古传说、文明曙光、

商周有考、秦汉肇始等十个单元阐述了

潼关从古至今的历史文明。

从远古的仰韶、龙山遗址出发,

走过汉唐的繁荣,明清的昌盛,

直到如今潼关的辉煌,

穿越千年领略潼关魅力。

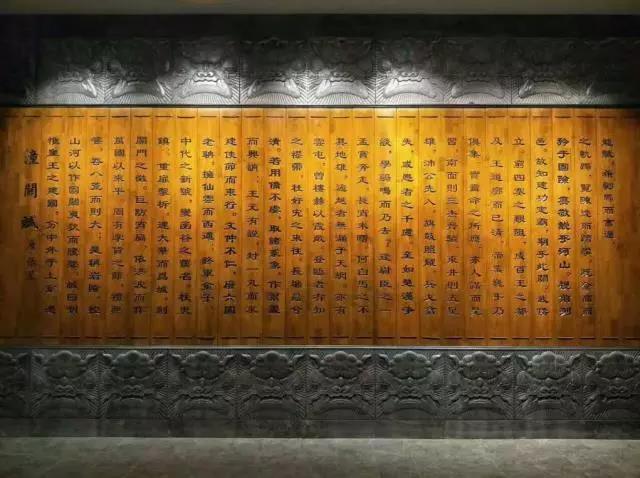

展厅中陈放的《潼关赋》竹简

显得格外引人注目。

由唐代文人张翌所作的这篇佳作,

首先从地形上阐明潼关乃咽喉;

其次从历史时代展开,讲述了潼关的变迁,

指出了潼关在历史上的主要作用;

最后赞扬道:

“建功定霸,期乎此关”。

由此看来,潼关在中国历史上

有着极其重要的地位。

气吞山河铁马雄关

“自古多战事,华夏数潼关”,

发生在潼关有史料记载的战争

就有几百次之多,

潼关的得失关乎着中国历史王朝的生死存亡。

进入关隘文化厅,

主题壁画描绘的正是铁马雄关,气吞山河,

它的两侧是代表着战争的戈和盾。

从左侧墙上历史区位地图可以看到,

潼关扼两京之咽喉,是西出洛阳,

东进长安的必经之地。

潼关也是长安的东大门,

与其他三关(大震关、蓝关、金锁关)

一起护卫着关中地区的安全。

“关中”这个词也是因为这

四关众星拱月而取。

走过战争长廊,

左侧是潼关历代名将图,

雕刻出了潼关历次战争中有着

卓著表现的将军头像,

右侧摆放的是战鼓和电子查询,

可以查询历朝历代发生在潼关的具体战争。

漕运商贸繁华无息

秦岭在南侧,

为潼关提供了天然的屏障,

黄河则在北侧为其构筑了难以逾越的天险。

战争期间,黄河阻隔敌人的进攻,

而在和平年代,

黄河成为了潼关天然的运输线。

在漫长的历史长河中,

勤劳勇敢的潼关人民在这片土地上

创造着丰功伟绩——同自然斗争,

兴修水利,开创漕运;

架桥梁建渡口,使天堑变通途……

用智慧诚信塑造属于潼关商号的传奇。

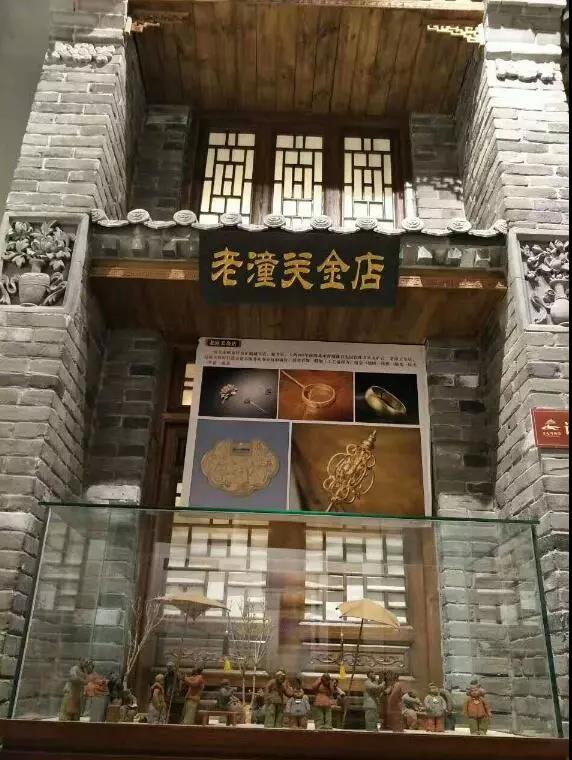

水运民俗厅对古代潼关

黄河漕运码头的场景进行了复原,

河面上或出航或停靠的船只

体现了黄河漕运的繁荣,

码头上来来往往的商人、挑夫

可以看出来货物到岸后的紧张忙碌景象。

漕运的发展对潼关的人文、经济有很大影响,

也造成了古代小城镇市民阶级的壮大。

他们在饮食、文化方面的追求,

给潼关留下了丰富的物质

以及非物质文化遗产。

在潼关最美的事,

莫过于喝了鸭片汤、吃了肉夹馍后,

坐在戏楼前听一曲黄河老腔了。

据说黄河老腔就是

黄河漕运船工的号子声衍化而来的,

经过人们口口相传发展至今,

成为闻名全国的戏曲表演形式。

潼关从战争中而来,

在浩浩荡荡的黄河水中繁衍发展。

潼关历经千年的历史,数百次的战争,

不断的被破坏而又重生,

如今仍屹立于中国大地。

潼关在历史上

一直不缺少顶天立地的人物,

而如今十几万潼关儿女扎根在这片土地,

为了潼关发展呕心沥血,

誓要在潼关古城、

黄河岸边建一座新潼关。